De vez en cuando, los resultados de los trabajos de investigación de nuestro grupo tienen una gran repercusión. En algunos artículos anteriores podéis ver un ejemplo de la repercusión del proyecto RESILIFE. En este caso, se trata de una entrevista que me realizó Eduard Muñoz para el programa Un día perfecte. Se trata de un espacio donde se abre una puerta a todas aquellas personas con inquietudes culturales y científicas. Mi agradecimiento.

De vez en cuando, los resultados de los trabajos de investigación de nuestro grupo tienen una gran repercusión. En algunos artículos anteriores podéis ver un ejemplo de la repercusión del proyecto RESILIFE. En este caso, se trata de una entrevista que me realizó Eduard Muñoz para el programa Un día perfecte. Se trata de un espacio donde se abre una puerta a todas aquellas personas con inquietudes culturales y científicas. Mi agradecimiento.

A continuación, os dejo un resumen de la entrevista. Al final del artículo, podréis escucharla completa. Espero que os resulte interesante.

El acceso a una vivienda digna, asequible y sostenible es uno de los grandes desafíos de nuestra era. Ante la escasez, el aumento de los costes y la necesidad de reducir el impacto medioambiental, buscar soluciones se ha convertido en una urgencia global. A menudo, las respuestas más innovadoras no provienen de las oficinas de las grandes constructoras, sino de la investigación académica. En este caso, un equipo de la Universitat Politècnica de València (UPV), dirigido por el investigador Víctor Yepes y la doctoranda Ximena Luque, ha desarrollado una nueva metodología que cambia nuestra forma de entender la construcción. Sus conclusiones, fruto de un riguroso análisis, desafían muchas de nuestras ideas preconcebidas sobre cómo debe ser la casa del futuro.

Olvida la idea del «barracón»: la prefabricación de alta calidad ya está aquí.

En España, la palabra «prefabricado» suele evocar una imagen de baja calidad, de construcciones temporales o «barracones» poco estéticos. Sin embargo, como explica Yepes, esta percepción está completamente desactualizada. Para desmontar este mito, propone una analogía contundente: las autocaravanas de gran lujo o los yates son elementos industrializados y prefabricados que alcanzan un altísimo nivel de acabado y calidad. El principio es el mismo: fabricar componentes en un entorno de fábrica controlado permite un nivel de precisión y de control de calidad difícil de lograr en una obra a la intemperie. Este nuevo enfoque de construcción industrializada no es una solución de segunda categoría, sino una tendencia en auge en los países nórdicos y en ciudades como Londres, que demuestra que la eficiencia de la fabricación en serie puede ir de la mano de la excelencia y el diseño.

La vivienda más eficiente está hecha de acero ligero.

El proyecto de investigación RESILIFE se centró en un caso de estudio en Perú, un país que se enfrenta a dos grandes desafíos en materia de vivienda: la prevalencia de la autoconstrucción de baja calidad y el alto riesgo sísmico. Tras analizar múltiples alternativas, desde los tradicionales muros de ladrillo y hormigón armado hasta paneles prefabricados, el estudio halló la solución óptima para este contexto específico: un sistema industrializado de acero ligero conocido como light steel frame.

Esta solución resultó ser superior por varias razones clave:

- Seguridad sísmica: cumple con la estricta normativa de zonas de alto riesgo sísmico.

- Eficiencia energética: proporciona un alto rendimiento energético, lo que reduce los costes de mantenimiento a largo plazo.

- Estructura liviana: se basa en paneles prefabricados que conforman una estructura muy ligera.

- Velocidad de construcción: permite una edificación extraordinariamente rápida, una ventaja crucial en situaciones de emergencia, como demostró China al construir un hospital en 15 días durante la pandemia.

Este caso demuestra que los materiales tradicionales no siempre son la respuesta más inteligente.

«El hormigón y el ladrillo son formas tradicionales de construcción en España, pero no hay que descartar otras posibilidades que, gracias a las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, diseño asistido por ordenador, etc., harán que en el futuro sean posiblemente las más rápidas y eficientes».

— Víctor Yepes, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón (ICITECH).

Reducir el coste de construcción no basta para solucionar la crisis de la vivienda.

Reducir el coste de construcción no basta para solucionar la crisis de la vivienda.

Los sistemas industrializados, como el de acero ligero, pueden reducir los costes directos de construcción entre un 15 % y un 20 %, lo cual no es una cifra desdeñable. Sin embargo, este ahorro no es la solución mágica a la crisis de asequibilidad, al menos en España. El investigador señala una realidad estructural del mercado inmobiliario español: el suelo SUELE representa más del 50 % del precio final de una vivienda. Por lo tanto, aunque abaratar la construcción es un paso positivo, la solución fundamental para que los precios bajen pasa por otra vía: es necesario poner más suelo público en el mercado para equilibrar la oferta y la demanda.

La clave no es un tipo de casa, sino una «receta» inteligente para construirla.

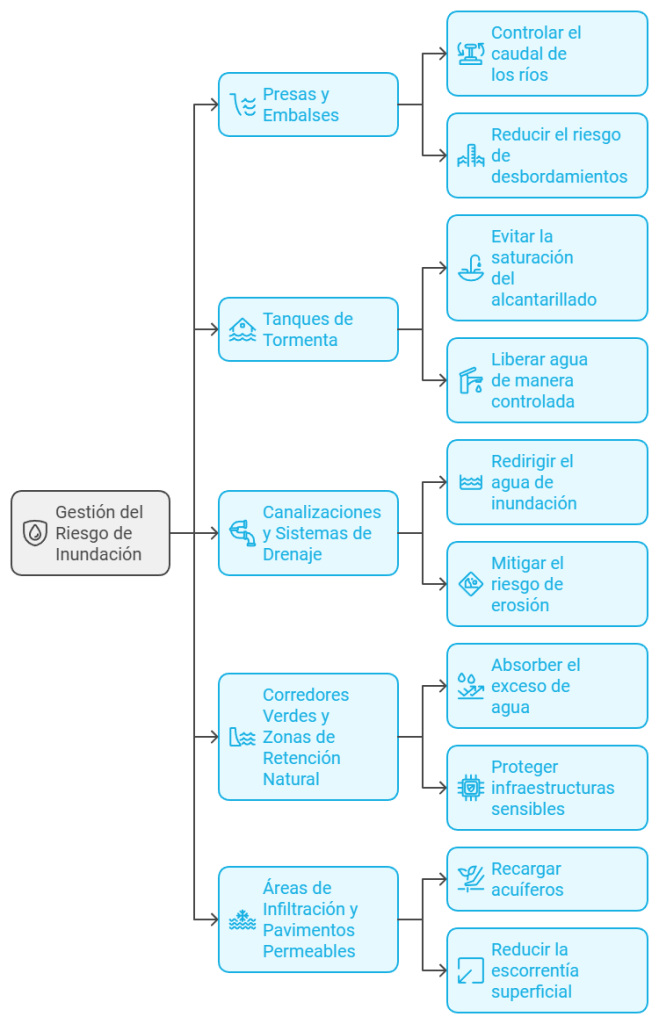

Aunque la casa de acero ligero en Perú es un resultado interesante, el verdadero avance de esta investigación no es un producto, sino un proceso. El resultado más importante es la creación de una metodología universal y adaptable, un motor capaz de generar la mejor solución para cualquier lugar del mundo. El equipo ha desarrollado una herramienta objetiva e imparcial que, mediante el uso de inteligencia artificial, puede analizar las condiciones locales y determinar la solución constructiva más adecuada.

Esta metodología tiene en cuenta una gran variedad de factores para tomar la decisión más acertada.

- Costes locales de energía, electricidad y transporte.

- La normativa vigente en la zona.

- Disponibilidad de materiales y mano de obra.

- Nivel de especialización de los trabajadores locales.

Esto significa que la mejor solución para Perú no tiene por qué serlo para España o el Reino Unido. La verdadera innovación consiste en ofrecer una solución personalizada y optimizada para las circunstancias específicas de cada lugar.

El futuro de la construcción debe ser inteligente, pero también humano.

Este trabajo demuestra que el futuro de la vivienda no depende de aferrarse a un único material, sino de aplicar inteligencia y una visión holística. No obstante, los investigadores advierten contra una solución puramente tecnocrática. Un proceso industrial muy eficiente puede reducir costes, pero si deja de lado a la mano de obra local, simplemente cambia un problema por otro. Por ello, ahora estudian cómo integrar el «factor humano» en su metodología. La casa verdaderamente «inteligente» del futuro también debe tener un impacto social inteligente, equilibrando la eficiencia con el empleo.

El conocimiento para construir mejor ya existe. Como subraya Víctor Yepes, la ciencia y la universidad generan soluciones aplicables a problemas reales. Su llamamiento final es un recordatorio crucial para los responsables políticos y económicos: es hora de escuchar a la investigación y aplicar estos criterios para construir un futuro más sostenible y justo para todos.

Si la ciencia ya nos ofrece las herramientas para construir de forma más inteligente y sostenible, ¿estamos preparados como sociedad para adoptar el cambio?

Os dejo la entrevista completa. Espero que os resulte interesante.

Referencia

LUQUE-CASTILLO, X.; YEPES, V. (2025). Life Cycle Assessment of Social Housing Construction: A Multicriteria Approach. Building and Environment, 282:113294. DOI:10.1016/j.buildenv.2025.113294

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.