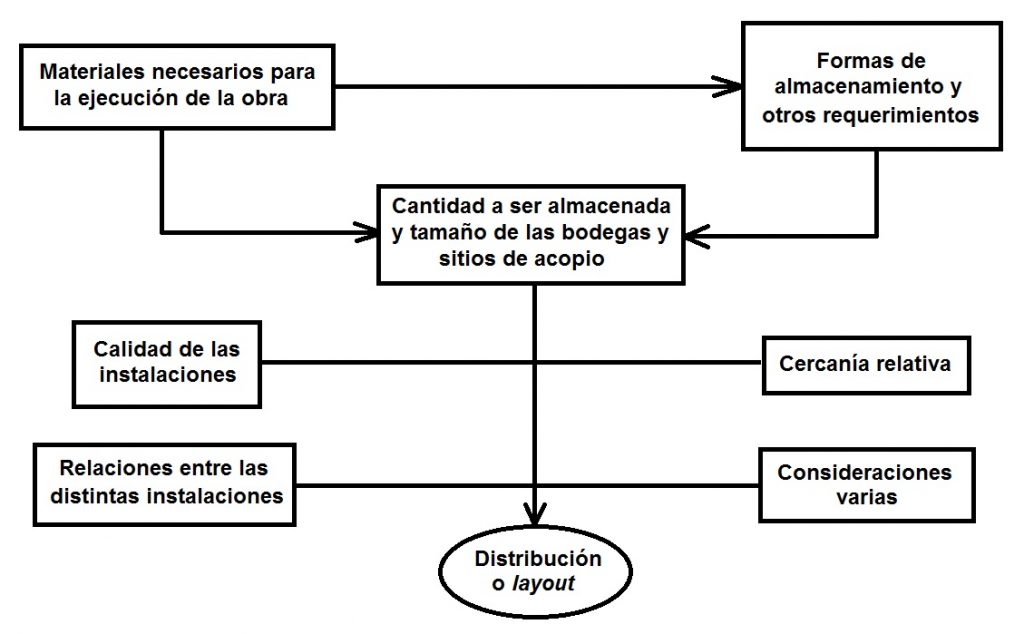

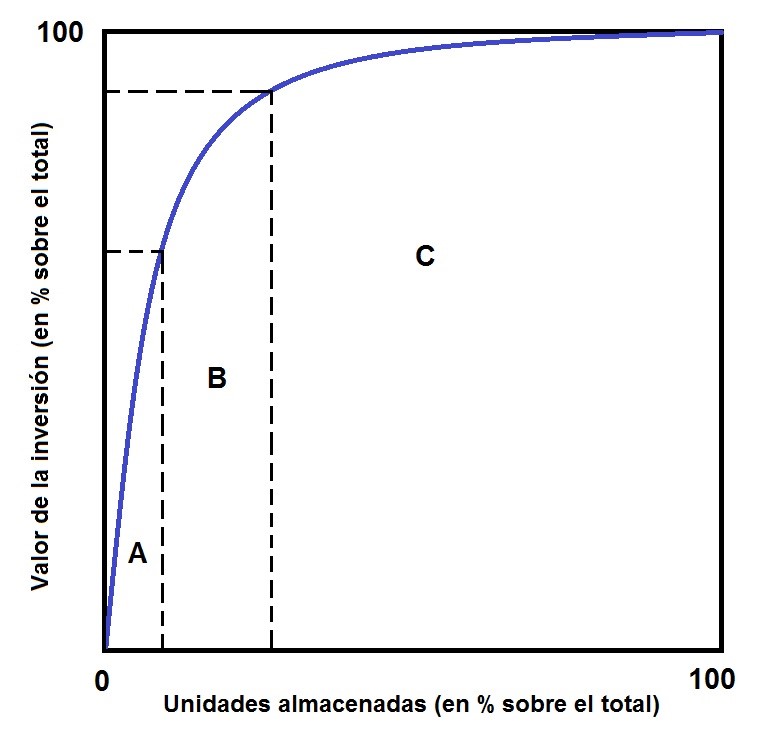

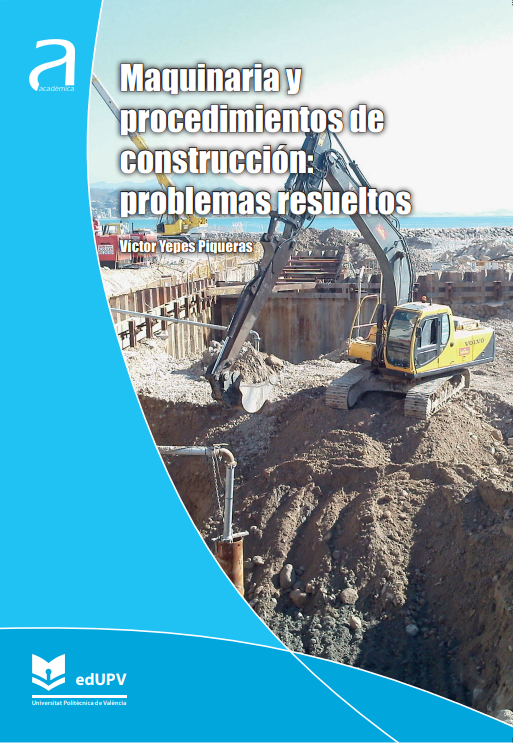

Os presento el libro que he publicado sobre maquinaria y procedimientos de construcción. Se trata de una completa colección de 300 problemas resueltos, abarcando aspectos relacionados con la maquinaria, medios auxiliares y procedimientos de construcción. Su contenido se enfoca en la mecanización de las obras, costos, disponibilidad, fiabilidad y mantenimiento de equipos, estudio del trabajo, producción de maquinaria, sondeos y perforaciones, técnicas de mejora del terreno, control y abatimiento del nivel freático, movimiento de tierras, equipos de dragado, explosivos y voladuras, excavación de túneles, instalaciones de tratamiento de áridos, compactación de suelos, ejecución de firmes, maquinaria auxiliar como bombas, compresores o ventiladores, cables y equipos de elevación, cimentaciones y vaciados, encofrados y cimbras, fabricación y puesta en obra del hormigón, organización y planificación de obras.

Os presento el libro que he publicado sobre maquinaria y procedimientos de construcción. Se trata de una completa colección de 300 problemas resueltos, abarcando aspectos relacionados con la maquinaria, medios auxiliares y procedimientos de construcción. Su contenido se enfoca en la mecanización de las obras, costos, disponibilidad, fiabilidad y mantenimiento de equipos, estudio del trabajo, producción de maquinaria, sondeos y perforaciones, técnicas de mejora del terreno, control y abatimiento del nivel freático, movimiento de tierras, equipos de dragado, explosivos y voladuras, excavación de túneles, instalaciones de tratamiento de áridos, compactación de suelos, ejecución de firmes, maquinaria auxiliar como bombas, compresores o ventiladores, cables y equipos de elevación, cimentaciones y vaciados, encofrados y cimbras, fabricación y puesta en obra del hormigón, organización y planificación de obras.

Es un libro, por tanto, muy enfocado a los ámbitos de la ingeniería de la construcción, tanto en el ámbito de la edificación, de la minería o de la ingeniería civil. Además, se incluyen 27 nomogramas originales y 19 apéndices para apoyar tanto a estudiantes de ingeniería o arquitectura, como a profesionales que enfrentan desafíos similares en su práctica diaria en obra o proyecto. La colección se complementa con un listado de referencias bibliográficas que respaldan los aspectos teóricos y prácticos abordados en los problemas. Estos problemas son similares a los tratados durante las clases de resolución de casos prácticos en la asignatura de Procedimientos de Construcción del Grado en Ingeniería Civil de la Universitat Politècnica de València (España). Por tanto, el libro resulta adecuado tanto para estudiantes de grado como para cursos de máster relacionados con la ingeniería civil y la edificación.

El libro tiene 562 páginas. Este libro lo podéis conseguir en la propia Universitat Politècnica de València o bien directamente por internet en esta dirección: https://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_376-7-1

Sobre el autor: Víctor Yepes Piqueras. Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Catedrático de Universidad del Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería Civil de la Universitat Politècnica de València. Número 1 de su promoción, ha desarrollado su vida profesional en empresas constructoras, en el sector público y en el ámbito universitario. Ha sido director académico del Máster Universitario en Ingeniería del Hormigón (acreditado con el sello EUR-ACE®), investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón (ICITECH) y profesor visitante en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Imparte docencia en asignaturas de grado y posgrado relacionadas con procedimientos de construcción y gestión de obras, calidad e innovación, modelos predictivos y optimización en la ingeniería. Sus líneas de investigación actuales se centran en la optimización multiobjetivo, la sostenibilidad y el análisis de ciclo de vida de puentes y estructuras de hormigón.

Referencia:

YEPES, V. (2023). Maquinaria y procedimientos de construcción. Problemas resueltos. Colección Académica. Editorial Universitat Politècnica de València, 562 pp. Ref. 376. ISBN 978-84-1396-174-3

A continuación os paso las primeras páginas del libro, con el índice, para hacerse una idea del contenido desarrollado.