Categoría: competitividad

Innovación creativa en las empresas constructoras españolas

Resumen: Las pequeñas y medianas empresas constructoras se caracterizan por estructuras organizativas muy enfocadas en el control. Como consecuencia de ello, los empleados se centran en las actividades del día a día, con poco tiempo o motivación para generar ideas creativas. Normalmente, las mejoras tecnológicas en estas empresas surgen como resultado de la resolución de los problemas que surgen el la propia obra. Sin embargo, esta situación está cambiando. Algunas administraciones públicas españolas ya consideran la innovación como un valor añadido a la hora de adjudicar una obra; por tanto, las grandes empresas han visto rentable sistematizar sus esfuerzos en innovación. Esta actitud también está afectando a las pequeñas y medianas empresas, que empiezan a modificar su actitud hacia la innovación para mantener la competitividad. La implantación de un sistema de mejora de la innovación y de gestión del conocimiento puede ser la solución para superar esta desventaja. En el presente artículo se analiza la implantación de un sistema de gestión de la innovación realizada por una empresa constructora de tamaño medio durante un periodo de 9 años. El sistema se basa en un conjunto de procesos orientados a generar proyectos de innovación que permitan al contratista documentar la innovación, no sólo con fines internos relacionados con la gestión del conocimiento, sino también para conseguir objetivos externos asociados con la obtención de mejores resultados en las adjudicaciones públicas. Estos procesos son los siguientes: (1) vigilancia tecnológica, (2) creatividad, (3) planificación y ejecución de proyectos de innovación, (4) transferencia tecnológica, y (5) protección de resultados. El último paso es la retroalimentación de todo el proceso a través de la evaluación de los resultados finales. La implantación de un sistema de innovación se asegura en una organización a través de la capacitación del personal, la participación de las partes interesadas y el fomento de la cultura de la innovación.

Resumen: Las pequeñas y medianas empresas constructoras se caracterizan por estructuras organizativas muy enfocadas en el control. Como consecuencia de ello, los empleados se centran en las actividades del día a día, con poco tiempo o motivación para generar ideas creativas. Normalmente, las mejoras tecnológicas en estas empresas surgen como resultado de la resolución de los problemas que surgen el la propia obra. Sin embargo, esta situación está cambiando. Algunas administraciones públicas españolas ya consideran la innovación como un valor añadido a la hora de adjudicar una obra; por tanto, las grandes empresas han visto rentable sistematizar sus esfuerzos en innovación. Esta actitud también está afectando a las pequeñas y medianas empresas, que empiezan a modificar su actitud hacia la innovación para mantener la competitividad. La implantación de un sistema de mejora de la innovación y de gestión del conocimiento puede ser la solución para superar esta desventaja. En el presente artículo se analiza la implantación de un sistema de gestión de la innovación realizada por una empresa constructora de tamaño medio durante un periodo de 9 años. El sistema se basa en un conjunto de procesos orientados a generar proyectos de innovación que permitan al contratista documentar la innovación, no sólo con fines internos relacionados con la gestión del conocimiento, sino también para conseguir objetivos externos asociados con la obtención de mejores resultados en las adjudicaciones públicas. Estos procesos son los siguientes: (1) vigilancia tecnológica, (2) creatividad, (3) planificación y ejecución de proyectos de innovación, (4) transferencia tecnológica, y (5) protección de resultados. El último paso es la retroalimentación de todo el proceso a través de la evaluación de los resultados finales. La implantación de un sistema de innovación se asegura en una organización a través de la capacitación del personal, la participación de las partes interesadas y el fomento de la cultura de la innovación.

Palabras clave: Construcción, innovación, gestión, proceso, sistema.

Leer más en: http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29EI.1943-5541.0000251

Referencia:

Yepes, V., Pellicer, E., Alarcón, L., and Correa, C. (2015). «Creative Innovation in Spanish Construction Firms.» J. Prof. Issues Eng. Educ. Pract. , 10.1061/(ASCE)EI.1943-5541.0000251 , 04015006.

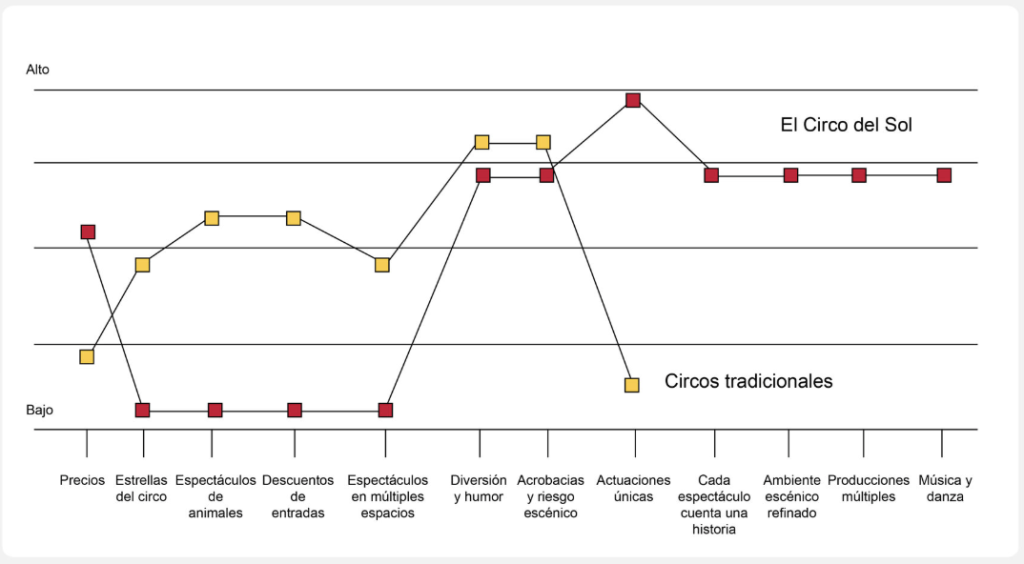

La curva de valor y los océanos azules

Una curva de valor es una forma de representar gráficamente la dinámica competitiva del mercado actual, pero no centrándose en datos como la cuota de mercado o posición relativa, sino en la percepción del valor que aporta cada player desde el punto de vista del cliente. W. Cham Kim y René Mauborgne definen un nuevo concepto: competir en nichos de mercado en los que no hay competencia (los llamados océanos azules), a través de la modificación de la curva de valor de la empresa. La pregunta clave consiste en ¿cómo abrir y capturar un océano azul de espacio sin competencia en el mercado?

Una curva de valor es una forma de representar gráficamente la dinámica competitiva del mercado actual, pero no centrándose en datos como la cuota de mercado o posición relativa, sino en la percepción del valor que aporta cada player desde el punto de vista del cliente. W. Cham Kim y René Mauborgne definen un nuevo concepto: competir en nichos de mercado en los que no hay competencia (los llamados océanos azules), a través de la modificación de la curva de valor de la empresa. La pregunta clave consiste en ¿cómo abrir y capturar un océano azul de espacio sin competencia en el mercado?

La curva de valor es una herramienta que nos permite una propuesta realmente innovadora y diferenciadora. Nos ayuda a aumentar el valor del producto para que sea atractivo para los clientes.

Esta curva se compone de dos ejes:

- El eje horizontal refleja la gama de variables en las cuales invierte la industria y alrededor de las cuales gira la competencia. Responde a la pregunta ¿qué aspectos valora el cliente?

- En el eje vertical se refleja el nivel de lo que se ofrece a los compradores en lo relacionado con todas las variables clave de la competencia. Una puntuación elevada significa que una compañía ofrece más a los compradores y, por consiguiente, invierte más en la variable en cuestión. Responde a la pregunta, ¿qué nivel de valor obtiene de cada competidor?

Os dejo un Polimedia donde el profesor Jordi Joan Mauri Castelló nos explica este concepto. Espero que os sea útil.

¿Qué factores son críticos para el éxito de la gestión de la calidad en la construcción?

El sector de la construcción ha adoptado, de forma muy importante, sistemas de gestión de la calidad tipo ISO 9000. Este tipo de sistemas de gestión choca en ocasiones con la realidad de la obra. Cada proyecto es un prototipo único y presenta unos problemas específicos que hace difícil la adopción de un sistema de gestión de la calidad único para toda la empresa. Son por ello necesarios planes de calidad específicos para cada uno de los casos.

El sector de la construcción ha adoptado, de forma muy importante, sistemas de gestión de la calidad tipo ISO 9000. Este tipo de sistemas de gestión choca en ocasiones con la realidad de la obra. Cada proyecto es un prototipo único y presenta unos problemas específicos que hace difícil la adopción de un sistema de gestión de la calidad único para toda la empresa. Son por ello necesarios planes de calidad específicos para cada uno de los casos.

Consciente de estos problemas, ya en el año 1997, la Comisión de las Comunidades Europeas presentó al Parlamento europeo un documento donde se recogían las recomendaciones para reforzar la competitividad del sector. Dentro de este documento la calidad en la construcción era un punto básico. A continuación se recogen algunos de los resultados de un estudio adjudicado a la empresa consultora WS Atkins y a la Universidad de Navarra respecto al análisis de los sistemas de gestión de la calidad en nueve empresas del sector de la construcción europeas de nueve países distintos.

Respecto de la implantación:

- Implantar un sistema de gestión basado en los principios de la Calidad Total

- Desarrollar conjuntamente sistemas de calidad tanto en la empresa como en la obra

- Cambiar la cultura de la empresa si fuera necesario, y enfatizar la necesidad de adoptar un sistema de calidad

- Mantener el interés y la motivación del personal en temas de calidad una vez obtenida la certificación

- Conseguir el equilibrio justo entre el coste que implican los sistemas de calidad y el valor añadido que proporcionan

- Redactar manuales de calidad sencillos y fáciles de manejar, para hacerlos más comprensibles

Respecto de la Dirección:

- Fomentar el estilo de liderazgo preciso y establecer canales de comunicación efectivos

- Delegar responsabilidades en los equipos de obra y en los niveles inferiores de la organización

Respecto del seguimiento del sistema:

- Sistematizar la recogida de datos sobre la eficacia de los distintos procesos de negocio, especialmente los de determinación del costo de la no calidad y de la satisfacción del cliente

- Aprender del seguimiento y evolución de los sistemas de calidad que realizan empresas de la industria mediante prácticas de benchmarking

- Emplear indicadores específicos de rendimiento, tipo «scorecard» (cuadro de mando), para comprobar la adecuación de las tendencias a los objetivos concretos

Respecto de la gestión de obra:

- Formación del personal de obra y gratificación de los logros conseguidos

- Pronta detección de defectos mediante visitas continuas a obra para prevenir fallos

- Creación de canales de comunicación formales y eficaces, evitando el abuso de los canales informales

- Fomentar la confianza mutua y el intercambio de sugerencias y propuestas entre todos los participantes en el proceso constructivo

Referencias:

European Communities (2001). El camino europeo hacia la excelencia en la construcción. Editoriales Dossat 2000, Madrid. ISBN: 84-95312-50-6.

PELLICER, E.; YEPES, V.; TEIXEIRA, J.C.; MOURA, H.P.; CATALÁ, J. (2014). Construction Management. Wiley Blackwell, 316 pp. ISBN: 978-1-118-53957-6.

¿Seis sigma en la gestión de la construcción?

En artículos anteriores nos hemos referido a temas tan importantes como el despilfarro y los costes de calidad en las empresas. Seis Sigma constituye una metodología de gestión que ha significado para ciertas empresas una reducción drástica de sus fallos y costes de calidad. Si bien esta metodología se desarrolló fundamentalmente para disminuir la variabilidad de procesos repetitivos, también es verdad que la filosofía que subyace en Seis Sigma posiblemente pueda reducir significativamente el coste y el número de fallos debido a una calidad deficiente en el diseño y la ejecución de los proyectos de construcción. Veamos aquí, como siempre, con ánimo divulgativo, alguno de los aspectos más característicos de esta metodología.

En artículos anteriores nos hemos referido a temas tan importantes como el despilfarro y los costes de calidad en las empresas. Seis Sigma constituye una metodología de gestión que ha significado para ciertas empresas una reducción drástica de sus fallos y costes de calidad. Si bien esta metodología se desarrolló fundamentalmente para disminuir la variabilidad de procesos repetitivos, también es verdad que la filosofía que subyace en Seis Sigma posiblemente pueda reducir significativamente el coste y el número de fallos debido a una calidad deficiente en el diseño y la ejecución de los proyectos de construcción. Veamos aquí, como siempre, con ánimo divulgativo, alguno de los aspectos más característicos de esta metodología.

La historia de Seis Sigma se inicia a mediados de los años 80 en Motorola, cuando un ingeniero (Mikel Harry) comienza a estudiar la reducción en la variación de los procesos para mejorarlos. Esta herramienta tenía una fuerte base estadística y pretendía alcanzar unos niveles de calidad en los procesos y en los productos de la organización próximos a los cero defectos. Constituye una metodología sistemática para reducir errores, concentrándose en la mejora de los procesos, el trabajo en equipo y con una gran implicación por parte de la Dirección (de Benito, 2000; Membrado, 2004; Harry y Schroeder, 2004).

En los años 90, Jack Welch, presidente de General Electric, decidió utilizar Seis Sigma consiguiendo resultados económicos espectaculares. Desde entonces, Seis Sigma se ha convertido en una de las herramientas de mejora más empleadas, habiendo sido adoptada por compañías como Motorola, General Electric, Allied Signal, Polaroid, Toshiba, Honeywell, City Bank o American Express. Más recientemente, Seis Sigma ha llegado a Europa, donde numerosas empresas están empezando a implantarla (en España, empresas como Telefónica, e-La Caixa o Iberia).

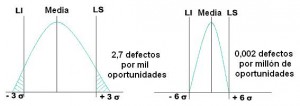

La letra griega sigma (s) se emplea en estadística para representar la variación típica de una población. El “nivel sigma” de un proceso mide la distancia entre la media y los límites superior e inferior de la especificación correspondiente (Figura 3). Ha sido habitual considerar como suficiente que un proceso tuviese una desviación de ±3s, lo cual significa que dicho proceso era capaz de producir solo 2,7 defectos por cada mil oportunidades. La idea de un “porcentaje de error aceptable” (a veces denominado un “nivel de calidad aceptable”) es un curioso remanente de la era del “control de calidad”. En aquellos tiempos se podían encontrar maneras de justificar estadísticamente los naturales fallos humanas, sosteniendo que nadie podía ser perfecto. Hoy día dicho nivel de calidad es inaceptable para muchos procesos (supondría aceptar 68 aterrizajes forzosos en un aeropuerto internacional cada mes, o bien 54.000 prescripciones médicas erradas por año). Seis Sigma hace referencia a un nivel de calidad capaz de producir con un mínimo de 3,4 defectos por millón de oportunidades (0,09 aterrizajes forzosos en un aeropuerto internacional cada mes, o una prescripción médica errada en 25 años). Esta calidad se aproxima al ideal del cero-defectos y puede ser aplicado no solo a procesos industriales, sino a servicios y, por supuesto, al proceso proyecto-construcción.

Sin embargo, los principios estadísticos anteriores poco tienen que ver con lo que actualmente se entiende por Seis Sigma. De hecho, es una filosofía que promueve la utilización de herramientas y métodos estadísticos de manera sistemática y organizada, que permite a las empresas alcanzar considerables ahorros económicos a la vez que mejorar la satisfacción de sus clientes, todo ello en un periodo de tiempo muy corto.

Los cambios radicales se consiguen básicamente traduciendo las necesidades de los clientes al lenguaje de las operaciones y definiendo los procesos y las tareas críticas que hay que realizar de forma excelente. En función de las intervenciones de análisis y mejora siguientes, Seis Sigma lleva el funcionamiento de los productos, servicios y procesos a niveles nunca conseguidos anteriormente.

Seis Sigma se utiliza para eliminar los costes de no calidad (desperdicios, reprocesos, etc.), reducir la variación de un aspecto o característica de un producto, acortar los tiempos de respuesta a las peticiones de los clientes, mejorar la productividad y acortar los tiempos de ciclo de cualquier tipo de proceso, centrándose en aquellas características o atributos que son clave para los clientes y, por tanto, mejorando notablemente su satisfacción. Para ello, la Dirección identifica las cuestiones que más incidencia tienen en los resultados económicos y asigna a los mejores profesionales, tras formarlos intensivamente, a trabajar en los mismos.

Los elementos clave que soportan la filosofía Seis Sigma son los siguientes: (a) conocimiento de los requerimientos del cliente, (b) dirección basada en datos y hechos, (c) mejora de procesos y (d) implicación de la Dirección.

Un elemento básico en Seis Sigma es la formación. Para ello se definen diferentes papeles para distintas personas de la organización, con denominaciones peculiares y características. El directivo que va a definir, concretar, monitorizar y apoyar los proyectos de mejora se designa Champion. Para desarrollar estos proyectos se escogen y preparan expertos conocidos con los nombres de Master Black Belt, Black Belt y Green Belt, quienes se convierten en los agentes de cambio, en conjunto con los equipos de trabajo seleccionados para los mismos.

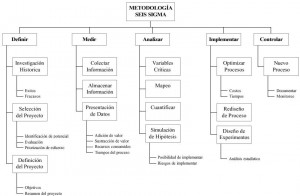

LA METODOLOGÍA SEIS SIGMA

El proceso comienza con un “cambio radical… de actitud”. La Dirección debe ser consciente de que la mejora continua ya no es suficiente para alcanzar los objetivos estratégicos, financieros y operativos. La mejora radical es necesaria para reducir con rapidez los desperdicios crónicos.

Los proyectos son seleccionados en función de los beneficios. La empresa Seis Sigma aporta una metodología de mejora basada en un esquema denominado DMAIC: Definir los problemas y situaciones a mejorar, Medir para obtener la información y los datos, Analizar la información recogida, Incorporar y emprender mejoras en los procesos y, finalmente, Controlar o rediseñar los procesos o productos existentes. Las claves del DMAIC se encuentran en:

- Medir el problema. Siempre es necesario tener una clara noción de los defectos que se están produciendo, tanto en cantidad como en coste.

- Enfocarse al cliente. Sus necesidades y requerimientos son fundamentales, y deben tenerse siempre en consideración.

- Verificar la causa raíz. Es necesario llegar hasta la causa relevante de los problemas, y no quedarse en los efectos.

- Romper los malos hábitos. Un cambio verdadero requiere soluciones creativas.

- Gestionar los riesgos. La prueba y el perfeccionamiento de las soluciones es una parte esencial de Seis Sigma.

- Medir los resultados. El seguimiento de cualquier solución significa comprobar su impacto real.

- Sostener el cambio. La clave final es conseguir que el cambio perdure.

La metodología DMAIC hace mucho énfasis en el proceso de medición, análisis y mejora y no está planteada como un proceso de mejora continua, pues los proyectos Seis Sigma deben tener una duración limitada en el tiempo. Los proyectos Seis Sigma surgen bajo el liderazgo de la Dirección, quien identifica las áreas a mejorar, define la constitución de los equipos y garantiza el enfoque hacia el cliente y sus necesidades y a los ahorros económicos. Sin embargo, antes de que un equipo Seis Sigma aborde el ciclo de la mejora, han de desarrollarse una serie de actividades necesarias para el éxito del proyecto: (1) identificación y selección de proyectos, (2) constitución del equipo, (3) definición del proyecto, (4) formación de los miembros del equipo, (5) ejecución del proceso DMAIC y (6) extensión de la solución.

Seis Sigma utiliza casi todo el arsenal de herramientas conocidas en el mundo de la calidad. Sin embargo, no son los instrumentos los que fundamentan por sí solos el éxito de la metodología Seis Sigma; de hecho, es la infraestructura humana y su formación la que con estas herramientas consigue el éxito.

Referencias:

- DE BENITO, C.M. La mejora continua en la gestión de calidad. Seis sigma, el camino para la excelencia. Economía Industrial, 331, p. 59-66.

- HARRY, M.; SCHROEDER, R. Six Sigma. Ed. Rosetta Books, 2000.

- MEMBRADO, J. Curso Seis Sigma. Una estrategia de mejora. Qualitas Hodie, 95, p. 16-21.

- PÉREZ, J.B.; SABADOR, A. Calidad del diseño en la construcción. Ed. Díaz de Santos, 2004.

- YEPES, V.; PELLICER, E. (2005). Aplicación de la metodología seis sigma en la mejora de resultados de los proyectos de construcción. Actas IX Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Málaga, 22, 23 y 25 de junio de 2005, libro CD, 9 pp. ISBN: 84-89791-09-0.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

¿Qué es «Lean Construction»?

Lean Construction constituye una nueva filosofía orientada hacia la administración de la producción en construcción, cuyo objetivo fundamental es la eliminación de las actividades que no agregan valor (pérdidas). Este modelo denominado «construcción sin pérdidas», propuesto por Lauri Koskela (1992) , analiza los principios y las aplicaciones del JIT (justo a tiempo) y TQM (gestión de la calidad total). Esta filosofía introduce cambios conceptuales en la gestión de la construcción con el objeto de mejorar la productividad enfocando todos los esfuerzos en la estabilidad del flujo de trabajo.

Una herramienta de planificación y control desarrollada por Ballard y Howell para reducir las pérdidas del proceso productivo es la denominada «último planificador» (Last Planner System). El método incluye la definición de unidades de producción y el control del flujo de actividades, mediante asignaciones de trabajo. Asimismo, sirve para detectar el origen de los problemas y tomar las decisiones correspondientes para ajustar las operaciones, lo cual incide directamente en la productividad.

Os dejo unos vídeos introductorios al tema que espero os gusten.

Enlaces de interés:

Lean Construction Institute: http://www.leanconstruction.org/

Spanish Group for Lean Construction: http://www.leanconstruction.es/

Carta del ingeniero al ministro

Parece que la crisis de la construcción no es de ahora, ni mucho menos.

Carta de Vauban, Ingeniero Militar, Mariscal de Francia (1633 – 1707), a Losvois, Ministro de La Guerra de Luis XIV (1641 – 1691). Belle – Isle en Meer, 17 de Julio 1683.

Señor: Hay algunos trabajos en los últimos años que no han terminado y que no se terminarán, y todo eso Señor, por la confusión que causan las frecuentes rebajas que se hacen en sus obras, lo que no sirve mas que a atraer como contratistas a los miserables, pillos o ignorantes, y ahuyentar a aquellos que son capaces de conducir a una empresa. Yo digo más, y es que ellos retrasan y encarecen considerablemente las obras porque estas ‘rebajas’ y ‘economías’ tan buscadas son imaginarias y lo que un contratista que pierde hace lo mismo que un náufrago que se ahoga, agarrarse a todo lo que puede: y agarrarse a todo, en oficio de contratista, es no pagar a los suministradores, dar salarios bajos, tener peores obreros, engañar sobre todas las cosas y siempre pedir misericordia contra esto y aquello. Y de ahí bastante, Señor, para hacerle ver la impercepción de esa conducta, abandónela pues, y restablezca la buena fe: encargar las obras a un contratista que cumpla con su deber será siempre la solución más barata que podéis encontrar.

Optimización de la gestión del mantenimiento de una red de carreteras bajo restricciones presupuestarias

El mantenimiento de las carreteras constituye uno de los mayores problemas que debe abordar cualquier administración pública. Una inversión insuficiente o una estrategia de mantenimiento ineficiente provoca costes económicos muy altos a medio y largo plazo. Cuando existen restricciones presupuestarias, como es habitual, la asignación óptima de los recursos escasos se convierte en un aspecto crucial. La pregunta clave es, para un horizonte temporal determinado, contestar dónde, cuándo y de qué forma se debe abordar un tratamiento que sea capaz de maximizar los indicadores de prestación de la infraestructura sin sobrepasar las previsiones presupuestarias.

El mantenimiento de las carreteras constituye uno de los mayores problemas que debe abordar cualquier administración pública. Una inversión insuficiente o una estrategia de mantenimiento ineficiente provoca costes económicos muy altos a medio y largo plazo. Cuando existen restricciones presupuestarias, como es habitual, la asignación óptima de los recursos escasos se convierte en un aspecto crucial. La pregunta clave es, para un horizonte temporal determinado, contestar dónde, cuándo y de qué forma se debe abordar un tratamiento que sea capaz de maximizar los indicadores de prestación de la infraestructura sin sobrepasar las previsiones presupuestarias.

Un ejemplo de colaboración entre grupos de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia y la Pontificia Universidad Católica de Chile se plasma en una serie de artículos de investigación conjunta donde se aborda el problema de la optimización del mantenimiento de las infraestructuras, en particular, de redes de carreteras. En concreto, la colaboración se lleva a cabo entre los departamentos de ingeniería y de gestión de la construcción de ambas universidades. Este es un ejemplo en el que la investigación aplicada tiene un campo claro de trabajo conjunto con las administraciones públicas en la gestión de los activos públicos.

No cabe duda de que el esfuerzo por mantener los niveles de servicio de las infraestructuras básicas (hospitales, carreteras, puertos, ferrocarriles, presas, etc.) bajo las restricciones presupuestarias cada vez mayores va a constituir uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad actual.

A continuación os dejo este artículo editado en abierto, que también podéis encontrar directamente en este enlace. Espero que sea de interés.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

¿Se puede innovar en las obras?

La innovación es un concepto abierto que abarca aspectos tan heterogéneos como las mejoras en los procesos, los productos o los servicios. Consiste, básicamente, en incorporar ideas no triviales capaces de generar cambios orientados a resolver necesidades en una empresa, con la finalidad de aumentar su competitividad y mejorar su posicionamiento en el mercado. La incorporación de la innovación en las empresas constructoras supone ventajas competitivas en un mercado cada vez más exigente y globalizado, que requiere la construcción de infraestructuras capaces de satisfacer de manera creciente a todas las partes interesadas, incluyendo al entorno ambiental y a las generaciones futuras.

La innovación es un concepto abierto que abarca aspectos tan heterogéneos como las mejoras en los procesos, los productos o los servicios. Consiste, básicamente, en incorporar ideas no triviales capaces de generar cambios orientados a resolver necesidades en una empresa, con la finalidad de aumentar su competitividad y mejorar su posicionamiento en el mercado. La incorporación de la innovación en las empresas constructoras supone ventajas competitivas en un mercado cada vez más exigente y globalizado, que requiere la construcción de infraestructuras capaces de satisfacer de manera creciente a todas las partes interesadas, incluyendo al entorno ambiental y a las generaciones futuras.

La aplicación de la innovación en el sector de la construcción, sin embargo, no es una tarea fácil, a pesar de la importancia de este sector en el desarrollo de cualquier país. Las empresas que trabajan en la construcción tienen por objeto proyectos “únicos” para los cuales deben adaptar, en cada ocasión, sus procesos y recursos. Cada obra es un prototipo único, cuya configuración evoluciona con el tiempo. Las obras se localizan en diversos lugares, con continuos desplazamientos del personal y de la maquinaria. Además, el clima y el trabajo a la intemperie son, entre otros, algunos de los factores diferenciales que impiden trasladar directamente las experiencias obtenidas en otros sectores.

Las empresas constructoras aportan soluciones novedosas en obras cuya complejidad técnica exige esfuerzos especiales. Así, los departamentos técnicos son los que, con frecuencia, proponen soluciones de innovación a los problemas concretos que la ejecución de las obras va demandando. En ocasiones son el resultado de la adopción y adaptación de ideas de otras industrias o de empresas de suministro de materiales. Estas soluciones a problemas concretos se incorporan a la experiencia y al buen hacer de la empresa, que plantea la innovación como una tarea artesanal, lejos de los beneficios que supondría incorporar las actividades de I+D+i como procesos de gestión habituales en la organización.

Sin embargo, la innovación debe entenderse como un proceso sistemático e intencionado, donde juega un papel importante el grado de conexión que la empresa tenga con el entorno, no requiriendo ser compleja para tener éxito, pero sí orientada a una aplicación concreta y a situar a la empresa en una posición privilegiada. La innovación deja de ser un acto puntual, de aplicación de ideas felices, para convertirse en un proceso susceptible de ser gestionado, medido y controlado de forma sistemática. Por consiguiente, la normalización de los procesos de innovación constituye un punto de partida de gran interés para las empresas.

La clave consiste en considerar la innovación como un proceso de gestión dentro de la empresa. Efectivamente, si cualquier proceso puede normalizarse y la innovación se considera un proceso, este también puede normalizarse. Una posible norma de gestión del proceso de innovación debe contener el marco de referencia, los criterios y las herramientas para la identificación, elaboración y sistematización de cada una de las actividades involucradas. En estas condiciones, cada organización puede controlar y mejorar los distintos aspectos de la innovación e integrarlos en el conjunto de procesos de la empresa.

Una empresa que incorpore una gestión normalizada de la innovación espera los siguientes beneficios:

- Mejora de las actividades de la organización.

- Incremento de la competitividad de la empresa a medio y largo plazo.

- Mayor integración de los procesos de gestión empresarial con su estrategia.

- Eficiente explotación del conocimiento de la organización.

- Sistematización de la incorporación de nuevos conocimientos en procesos y productos.

- Satisfacción de las expectativas futuras de los clientes.

Existen dos familias de normas centradas en la normalización del proceso de innovación: las británicas BS 7000-1 y las españolas UNE 166000. Las primeras (“Diseño de sistemas de innovación: guía para la gestión de la innovación”) sirven de guía para el desarrollo de productos innovadores y competitivos que satisfagan las necesidades futuras de los usuarios. Tres rasgos definen las normas británicas: su objeto es el diseño de productos; proporcionan una estructura para la gestión (no sistemática) de la innovación; y se apoyan en la norma ISO 9001 de gestión de la calidad.

Las normas UNE 166000 “Gestión de la I+D+i” —recientemente reconocidas oficialmente en España y, de forma extraoficial, en México, Brasil, Italia y Portugal— consideran la innovación como un proceso que puede sistematizarse siguiendo un modelo similar a la gestión de la calidad o del medio ambiente. Sus objetivos son: homogeneizar los criterios en dichas actividades; fomentar la transferencia de tecnología; y proporcionar instrumentos que permitan a la administración pública valorar proyectos de I+D+i. También persiguen dotar a las empresas certificadas conforme a la norma ISO 9001 de una herramienta activa centrada en la mejora continua de sus procesos mediante las actividades de I+D+i.

Por tanto, la innovación en el sector de la construcción puede ser normalizada siempre que se trate de un proceso. Las etapas que guían dicho proceso pueden ser las siguientes:

- Identificación de la necesidad y oportunidad de innovación: analizando los métodos constructivos durante la planificación es posible identificar posibles alternativas o ideas innovadoras que permitan alcanzar los objetivos asociados con el proyecto y la organización; esta etapa está muy influenciada por el alcance, la complejidad y la dificultad del proyecto, la demanda del mercado, la competencia, las oportunidades de negocio, la legislación, los accesos a nuevas tecnologías, etc.

- Selección de proyectos de innovación en obra: la decisión sobre los proyectos de innovación depende de los objetivos, los beneficios o las ventajas competitivas esperados por la organización, del traspaso de las novedades a otros proyectos, etc. La evaluación de las alternativas de innovación debe considerar todos los objetivos del proyecto y de la empresa.

- Desarrollo del proyecto de innovación en la obra: la incorporación de un avance tecnológico u organizativo requiere del compromiso de toda la organización, del equipo que desarrolla la innovación y del equipo de obra. La empresa debe asignar los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo el proyecto de innovación. Esta etapa es clave, pues en ella se debe ajustar lo planificado a la realidad de la obra.

- Evaluación: el equipo y la organización deben evaluar el cumplimiento de los objetivos del proyecto de innovación. Debe considerarse cada una de las etapas del proceso de innovación, así como todos los aspectos relacionados.

- Transferencia a futuros proyectos: la explotación de los resultados obtenidos requiere un traspaso exitoso a otras obras. En otras palabras, para que el proceso de innovación culmine, este debe ser aprendido, codificado y aplicado a futuros proyectos.

Referencias

CORREA, C.L.; YEPES, V.; PELLICER, E. (2007). Factores determinantes y propuestas para la gestión de la I+D+i en las empresas constructoras. Revista Ingeniería de Construcción, 22(1): 5-14. Pontificia Universidad Católica de Chile. ISSN: 0716-2952. (link)

PELLICER, E.; YEPES, V. (2007). Gestión de recursos, en Martínez, G.; Pellicer, E. (ed.): Organización y gestión de proyectos y obras. Ed. McGraw-Hill. Madrid, pp. 13-44. ISBN: 978-84-481-5641-1. (link)

PELLICER E., YEPES V., CORREA C.L.; MARTÍNEZ, G. (2008). Enhancing R&D&i through standardization and certification: the case of the Spanish construction industry, Revista Ingeniería de Construcción, 23(2): 112-121. (link)

PELLICER, E.; CORREA, C.L.;YEPES, V.; ALARCÓN, L.F. (2012). Organizacional improvement through standardization of the innovation process in construction firms. EMJ-Engineering Management Journal, 24(2) (accepted, in press).

PELLICER, E.; YEPES, V.; CORREA, C.L.; ALARCÓN, L.F. (2012). In Search of a Model for Systematic Innovation in Construction Companies. Journal of Construction Engineering and Management ASCE, (accepted, in press). DOI: 10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000468. ISNN: 0733-9364.

YEPES, V. (2008). Technology and Quality Management, in Pellicer, E. et al.: Construction Management. Construction Managers’ Library Leonardo da Vinci: PL/06/B/F/PP/174014. Ed. Warsaw University of Technology, pp. 115-128. ISBN: 83-89780-48-8.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

Factores determinantes y propuestas para la gestión de la innovación en las empresas constructoras

El sector de la construcción representa una parte muy importante de la economía en los países desarrollados y en vías de desarrollo. No obstante, la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el sector de la construcción es inferior a la de otros sectores económicos. El presente artículo plantea enfocar la gestión de la I+D+i en la construcción como otro proceso empresarial, contemplando también la posibilidad de sistematizar la I+D+i mediante la serie de normas UNE 166000. La revisión bibliográfica realizada se concreta en un diagrama de afinidad que muestra las principales ideas sobre la innovación en el sector de la construcción. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se plantea un modelo de competitividad general focalizado en la innovación que se particulariza en una propuesta de modelo de gestión de I+D+i para empresas constructoras. El modelo expone la necesidad de facilitar los flujos de información dentro de la organización, de modo que el conocimiento generado por la incorporación de la innovación en las obras permita un aumento sustancial de su competitividad. El establecimiento de un proceso sistemático de innovación implica la necesidad de crear estructuras organizacionales distintas de las actualmente existentes en las empresas constructoras.