A continuación, os paso una entrevista que me hicieron recientemente en Construnews sobre las infraestructuras en España. Forma parte de una serie de entrevistas a personas relacionadas directamente con el sector de la construcción. Espero que os resulte interesante.

“Hay que reingenierizar el modelo de financiación, ejecutar estratégicamente los corredores ferroviarios y desbloquear el suelo para vivienda asequible”

¿Cómo valora el estado actual de las infraestructuras en España (transporte, energía, digitalización, logística)? ¿Cuáles son, a su juicio, los principales retos de país en los próximos 5‑10 años?

La valoración del estado actual de las infraestructuras españolas indica que el notable patrimonio de ingeniería civil presenta síntomas claros de desequilibrio, ya que el modelo se ha centrado excesivamente en la construcción de nuevas infraestructuras de muy alta capacidad, dejando en un segundo plano la conservación preventiva y correctiva de la red existente. En el ámbito viario, los firmes están deteriorados y los sistemas de contención y señalización están obsoletos. En el sector ferroviario, el éxito de la alta velocidad contrasta con la situación de la red convencional y de cercanías, que necesita atención debido a la falta de renovación de los sistemas de seguridad y de las catenarias, lo que provoca incidencias. Además, el hecho de que el ancho de vía sea diferente al de Europa sigue suponiendo un desafío para el transporte de mercancías. El reto más significativo es, por un lado, abordar la vivienda como un problema social y estructural prioritario a nivel nacional, dado el creciente difícil acceso de la población joven y de rentas medias. Por otro lado, la vulnerabilidad ante la emergencia climática, especialmente en lo referente a la gestión del agua, es crítica, por lo que existe una urgencia en materia de defensa contra inundaciones. Gran parte de los sistemas de drenaje se diseñaron basándose en series estadísticas que han quedado obsoletas, y no se está invirtiendo lo suficiente en modernizar las infraestructuras hidráulicas para soportar nuevos caudales punta.

¿Qué segmentos infraestructurales ofrecen mayor potencial de crecimiento para el sector de la construcción y la ingeniería? ¿Y cuáles están quedando fuera del foco?

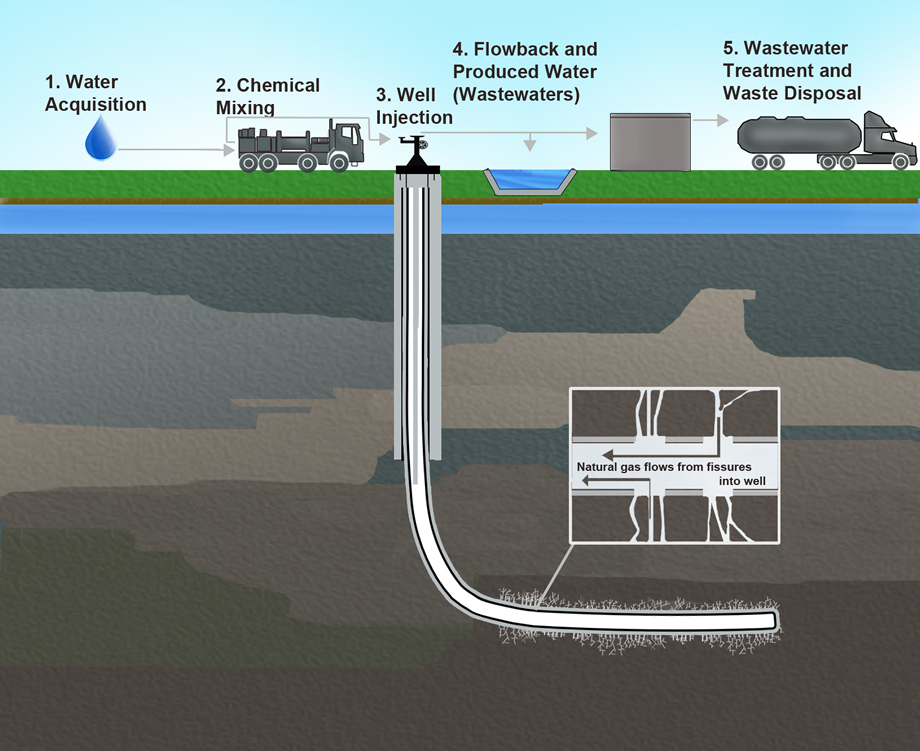

La inversión se centra en una transición estructural que se está desplazando de la expansión territorial a la intensificación, la digitalización y la resiliencia. El principal motor de crecimiento es la transición energética, ya que la integración masiva de las energías renovables exige un ambicioso programa de refuerzo, digitalización y almacenamiento de la red eléctrica a gran escala. La necesidad de dotar al sistema de baterías industriales y de sistemas de bombeo reversible supone la aparición de un nuevo y gran nicho de mercado. El desarrollo urgente de vivienda asequible y social también se perfila como un segmento clave para el crecimiento del sector. La crisis hídrica convierte la reingeniería hidráulica en un sector estratégico, ya que la oportunidad radica en crear una nueva oferta hídrica mediante desaladoras y sistemas de tratamiento avanzado para la reutilización de aguas residuales, junto con la renovación de las redes de distribución para reducir las pérdidas por fugas. La ingeniería logística crecerá en la dotación de terminales intermodales y en la adaptación de las líneas de transporte al ancho de vía estándar europeo. No obstante, la priorización de grandes proyectos deja en un segundo plano segmentos cruciales para la cohesión. El mantenimiento de las carreteras de titularidad autonómica y provincial es un problema pendiente, al igual que la renovación de los sistemas de señalización del ferrocarril de cercanías. La falta de atención a las pequeñas obras de defensa hidráulica a nivel local (drenajes, encauzamientos) también es crítica.

El déficit de conservación lastra la red existente: señales obsoletas, firmes deteriorados y falta de mantenimiento.

¿Cómo evalúa la coordinación entre administraciones, sector privado y financiación (incluyendo fondos europeos)? ¿Qué mecanismos están funcionando y cuáles habría que reforzar?

La coordinación administrativa presenta una diferencia entre la solidez de la planificación de alto nivel y la lentitud de la fase de materialización. Aunque existe un consenso técnico adecuado y el sector privado ha demostrado su capacidad de ejecución, la principal fricción se debe a la fragmentación administrativa a nivel local y a la superposición de competencias en la financiación del mantenimiento de las redes. Esta situación provoca cuellos de botella en los trámites de expropiación y licencias. La llegada de los fondos europeos de recuperación ha supuesto una inyección de capital necesaria y ha dotado a la inversión de una clara orientación hacia la descarbonización. No obstante, ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la capacidad administrativa para absorber y licitar el volumen de capital. El mayor riesgo económico es que esta financiación sustituya a la inversión ordinaria en conservación en lugar de complementarla. Para garantizar la sostenibilidad, es necesario establecer mecanismos que separen la gestión técnica del ciclo político. La propuesta más proactiva consiste en crear una Agencia Técnica de Proyectos Estratégicos que tenga autonomía para ejecutar obras de impacto nacional de forma ágil. En cuanto a la financiación, es fundamental sustituir el modelo presupuestario anual por contratos-programa plurianuales y de carácter finalista para la conservación.

Más allá de los discursos, ¿cómo se está incorporando la sostenibilidad en el diseño, ejecución y explotación de infraestructuras? ¿Podría compartir un caso inspirador o representativo?

La sostenibilidad ha dejado de ser un mero postulado ético para convertirse en un requisito técnico y normativo que rediseña el ciclo de vida de las infraestructuras. La ingeniería actual integra este concepto desde la fase de planificación, exigiendo el análisis del ciclo de vida de los activos para cuantificar y minimizar la huella de carbono de los materiales. Esto se traduce en una preferencia técnica por el uso de hormigones y asfaltos con un alto porcentaje de material reciclado y por la implementación de soluciones basadas en la naturaleza. Durante la ejecución, la sostenibilidad se centra en la economía circular mediante la obligación contractual de reutilizar y reciclar in situ los materiales de demolición. Durante la fase de explotación, la sostenibilidad se vincula a la eficiencia: la digitalización mediante sensores permite un mantenimiento predictivo que alarga la vida útil de los activos. Un ejemplo representativo de esta integración es la reingeniería hídrica en zonas con estrés hídrico. Se han desarrollado sistemas de regeneración de aguas residuales con tratamientos terciarios avanzados que permiten cerrar el ciclo del agua y producir un recurso predecible. Este proceso, que requiere mucha energía, se gestiona de forma sostenible al generarse energía a partir de biogás o energía solar.

La transición energética y la ingeniería del agua abren nuevos nichos clave para el sector.

Las infraestructuras ya no son solo estructuras físicas: mantenimiento predictivo, digital twins, infraestructura como servicio… ¿Cuál es su visión sobre esta transformación? ¿Qué proyectos le parecen referentes?

La ingeniería de infraestructuras ha superado la fase de la mera estructura física para transformarse en un sistema dinámico de información y servicio. El enfoque ha cambiado del coste de construcción a la eficiencia operativa a largo plazo. Esta revolución se basa en tres pilares: la monitorización masiva de activos para el mantenimiento predictivo, la creación del gemelo digital, que simula el comportamiento de la infraestructura ante escenarios de estrés, y la adopción del concepto de infraestructura como servicio, que fomenta la colaboración público-privada para construir sistemas duraderos. El gemelo digital es la herramienta clave, ya que permite realizar ensayos virtuales de resiliencia y ampliación sin afectar al activo físico. España está a la vanguardia en la aplicación práctica de esta tecnología. Un ejemplo destacado es la gestión de los túneles de la red de carreteras de alta capacidad, donde la iluminación y la ventilación se ajustan dinámicamente en tiempo real. Otro caso inspirador es el del sector ferroviario, donde el modelado virtual se utiliza para gestionar activos críticos, como la catenaria y los puentes, y simular el impacto físico para anticiparse a la probabilidad de fallo.

En un entorno de alta inversión pública y necesidad de eficiencia, ¿cómo se está calculando y midiendo el ROI en infraestructuras? ¿Podría compartir ejemplos reales o estimaciones? ¿Qué factores lo están condicionando más?

La medición de la rentabilidad de la inversión pública se centra en el retorno social de la inversión, desvinculándose del retorno financiero privado. El cálculo se realiza mediante el análisis coste-beneficio socioeconómico, cuyo principal indicador es el valor actual neto social (VAN social). El mantenimiento preventivo es el segmento con mayor y más estable rentabilidad social; los informes técnicos demuestran que por cada euro invertido en conservación oportuna se evitan entre cuatro y cinco euros en costes de reparación o reconstrucción futura. En contraste, la alta velocidad ferroviaria genera una Tasa Interna de Retorno Social significativa (a menudo superior al 8 %), pero su rentabilidad financiera es insuficiente. La precisión del cálculo se ve comprometida por la sobreestimación recurrente de las previsiones de demanda en las fases iniciales de muchos proyectos. Otros factores críticos son la dificultad para valorar monetariamente las externalidades blandas y los retrasos en la ejecución de la obra, ya que estos elevan el coste final y reducen la rentabilidad esperada.

A raíz de las últimas iniciativas de Bruselas (como el plan para conectar capitales europeas por alta velocidad), ¿qué papel debería jugar España en el nuevo mapa europeo? ¿Estamos preparados o en riesgo de quedar fuera?

El impulso de Bruselas para consolidar la Red Transeuropea de Transporte otorga a España un doble papel estratégico: eje principal de conexión de alta velocidad para viajeros y plataforma logística clave para canalizar el tráfico de mercancías. Sin embargo, a pesar de tener una de las redes de alta velocidad más extensas, España corre el riesgo de quedar menos integrada en el mapa logístico por una barrera técnica: el uso mayoritario del ancho de vía ibérico. Esta diferencia limita la competitividad del transporte de mercancías por ferrocarril. Si no se completa la adecuación al ancho de vía internacional de los corredores Mediterráneo y Atlántico antes de las fechas límite, existe el riesgo de que las mercancías elijan rutas alternativas. Para evitar una menor integración, es necesario reingenierizar los procesos de licitación pública para agilizar la ejecución de la inversión y centrarla en finalizar estos corredores clave y crear los nodos logísticos interiores.

Pensando en todos los modos —carretera, ferrocarril, puertos, aeropuertos, redes logísticas y digitales—, ¿qué ejes o áreas infraestructurales deberían ser prioritarios para mejorar la competitividad y cohesión territorial en España?

La inversión estratégica para mejorar la competitividad y la cohesión territorial debe resolver los cuellos de botella y priorizar la seguridad. El primer eje ineludible se centra en la intermodalidad y la logística de mercancías. Es de máxima prioridad estratégica completar la adaptación de los corredores mediterráneo y atlántico al ancho de vía internacional. El segundo gran eje es la vivienda, cuya provisión masiva y asequible es crucial para la cohesión social y para facilitar la movilidad laboral en zonas de alta demanda. El tercer eje fundamental es la seguridad y el abastecimiento hídrico. La respuesta a la sequía estructural pasa por invertir en infraestructuras que no dependan de las precipitaciones, como la regeneración de aguas residuales mediante un tratamiento avanzado y la ampliación de las plantas desaladoras. También es crucial invertir en obras de defensa y drenaje en cuencas fluviales para proteger a las poblaciones de las avenidas extremas. El cuarto eje se centra en la cohesión a través de la calidad del servicio. Es fundamental saldar el grave déficit de conservación acumulado en la red de carreteras de titularidad autonómica y provincial, que son vitales para la vertebración de la España rural. En cuanto a la prioridad digital, el objetivo es cerrar la brecha y garantizar la cobertura universal de banda ancha ultrarrápida en todos los municipios.

La sostenibilidad ya no es discurso: se mide, se diseña y se exige en todas las fases del ciclo de vida.

El aumento de costes de materiales, la tramitación lenta o la falta de personal cualificado afectan a las infraestructuras. ¿Qué medidas urgentes propondría para desbloquear estos frenos?

La alta inversión pública se ve obstaculizada por tres frenos principales: la volatilidad de los costes, la complejidad administrativa y la necesidad de reforzar el talento. La medida más urgente para hacer frente a la volatilidad de los precios es implementar un sistema de revisión contractual objetivo, automático y no discrecional. Esta medida debe complementarse con la posibilidad de que la Administración adquiera con antelación materiales estratégicos para proyectos clave. Para combatir la lentitud en la tramitación, es imperativo crear Unidades de Gestión de Proyectos Estratégicos que actúen como ventanilla única y coordinen los plazos de licencias y expropiaciones entre las distintas administraciones. Por último, para abordar la falta de personal cualificado, la Administración debe ofrecer condiciones salariales y de progresión profesional más competitivas. Es crucial que la normativa de contratación pública flexibilice la valoración y permita que la calidad técnica y la experiencia del equipo pesen más que el precio en los concursos de servicios de ingeniería.

Si pudiera proponer tres decisiones inmediatas que mejoren las infraestructuras españolas a corto y medio plazo, ¿cuáles serían y por qué?

La mejora de las infraestructuras españolas a corto y medio plazo requiere tomar cuatro decisiones de alto impacto ineludibles. La primera es la reingeniería del modelo de financiación del mantenimiento. Hay que establecer un sistema de contratos programa plurianuales para la conservación de la red de carreteras de alta capacidad y de ferrocarril. La segunda decisión ineludible se centra en la ejecución estratégica y la interoperabilidad. Es urgente crear una unidad ejecutora especializada y con autonomía técnica que se encargue de gestionar de manera integral y acelerada los corredores ferroviarios Mediterráneo y Atlántico. Esta medida resolvería el cuello de botella técnico del ancho de vía y garantizaría el cumplimiento de los plazos exigidos por la Unión Europea para 2030. La tercera decisión debe abordar la gestión eficiente del suelo y la construcción de viviendas asequibles, simplificando los trámites urbanísticos y movilizando suelo público de manera inmediata para aumentar el parque de viviendas sociales. Por último, la cuarta decisión debe resolver los frenos de la gestión: la volatilidad de los costes y la falta de talento. Es imprescindible revisar automáticamente los precios de los contratos de obra pública. De forma complementaria, es necesario modificar la normativa de contratación pública para que, en los servicios de ingeniería, la calidad técnica y la experiencia del equipo humano pesen más que el precio ofertado.

Digital twins, mantenimiento predictivo e infraestructuras como servicio: el futuro ya está en marcha.

Os dejo una conversación donde se habla de estos temas.

En este vídeo se resumen algunas de las ideas principales sobre las infraestructuras en España.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.