El Pont de les Arts, construido en los últimos años del siglo XX, coincide con la transformación del antiguo cauce del Turia en el parque más extenso de Valencia. Les Arts destaca por su singularidad al unir dos zonas históricas e incorporar entre ambas el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM). Este puente, que simboliza la modernidad en contraste con los antiguos y próximos puentes de piedra, está formado por dos tableros separados por 20 m, apoyados transversalmente en una única pila que no interfiere con el cercano e histórico Puente de San José. El puente, con una longitud total de 145 m, se compone de cinco vanos distribuidos en segmentos de 20-36-36-36-20 m respectivamente. Su diseño fue cuidadosamente concebido para destacarse como un elemento visual en armonía con el entorno del Jardín del Turia. Presenta un diseño moderno, construido con hormigón, de gran amplitud y longitud, situado a baja altura con respecto al lecho del río. Debajo, a diario, el río cobra vida con numerosos campos deportivos, pistas de atletismo y su carril bici.

Este puente (1993-1998) fue proyectado por Norman Foster en colaboración con la oficina Carlos Fernández Casado, S.L. (Leonardo Fernández, Javier Manterola, Miguel A. Ástiz, José Cuervo y Agustín Sevilla). Su construcción la realizó FCC Fomento de Construcciones y Contratas, con un presupuesto de 2.094 millones de pesetas, con un plazo de ejecución de 18 meses que terminó en junio de 1998. La estructura cruza el Jardín del Turia, conectando los barrios de Tendetes con los de El Carmen y El Botánico. Además, enlaza las calles Pare Ferrís y Mauro Guillén, así como la avenida Menéndez Pidal con el Paseo de la Petxina y las calles Guillem de Castro, Na Jordana y Blanqueria. En el extremo sur del puente se encuentra el IVAM, que da nombre al conjunto de las Arts, y el Centro Cultural la Beneficència, que alberga el Museo Etnológico de Valencia.

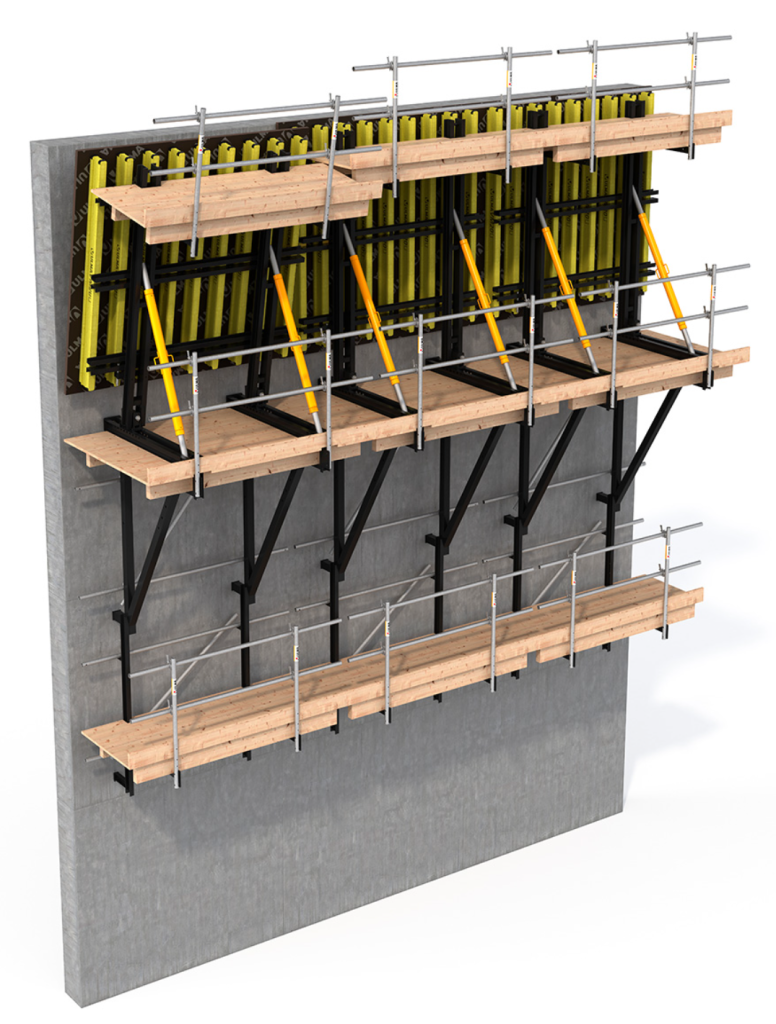

Se compone de dos tableros de hormigón de 20 m de ancho, separados entre sí otros 20 m, unidos por cuatro pilas de doble ménsula sujetas por un único fuste, a modo de candelabro. De esta pila central sobresalen farolas blancas de 15 m de altura. La unión entre el tablero y la pila se caracteriza por su rigidez, pues la intersección forma parte tanto del tablero longitudinal como de la ménsula transversal.

Para evitar que el puente adopte la configuración de un pórtico múltiple, lo que generaría momentos transversales importantes en las pilas que se convertirían en torsión en las ménsulas, se han incorporado apoyos de neopreno entre la pila y la cimentación. Este diseño garantiza que el tablero funcione como una viga continua, eliminando la presencia de momentos transversales en la pila. Además, se ha prestado especial atención a la protección de estos neoprenos para prevenir su deterioro.

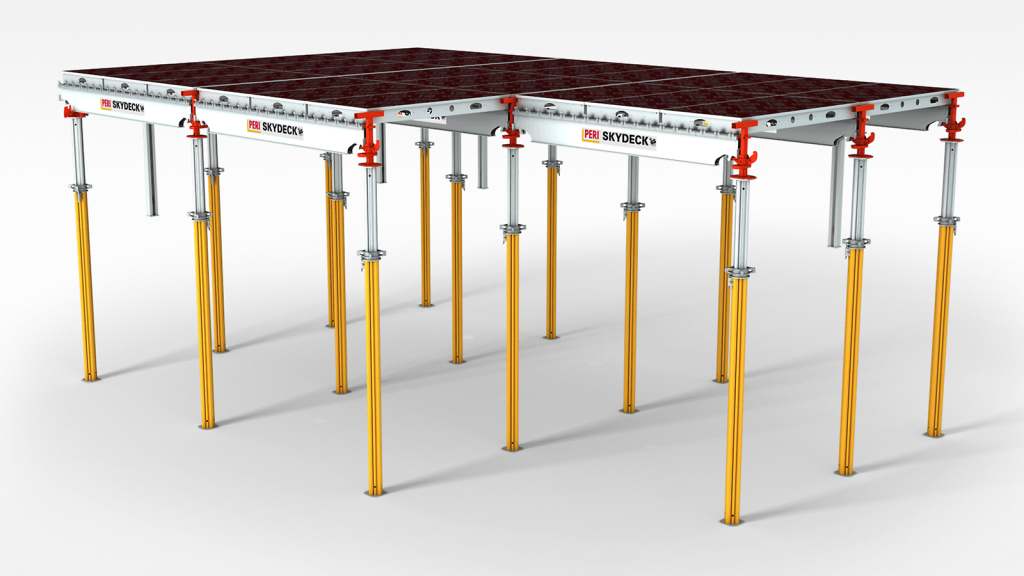

Los vanos laterales también se apoyan sobre neoprenos en los cabezales, actuando como estribos tras el muro de piedra. El tablero es una losa continua de canto variable, definida por cuatro superficies. En primer lugar, el trasdós del tablero es una superficie plana definida por la plataforma de la vía. El intradós, en cambio, se compone de tres cilindros de directriz circular. Dos de estos cilindros presentan generatrices paralelas al eje del tablero, intersectándose en una línea paralela a dicho eje, situada en su proyección vertical. Esta disposición genera un prisma de sección triangular con dos superficies cilíndricas y una tercera superficie plana que corresponde al trasdós del tablero. A su vez, este prisma se corta con un tercer cilindro con generatrices horizontales, pero normales a las anteriores. Este tercer cilindro corta al prisma en los vértices inferiores de los extremos del vano, generando la sección triangular del prisma como la sección del tablero en los arranques. En el centro del vano, la sección adquiere la forma de un trapecio con lados no paralelos curvos. Esta geometría genera un tablero con canto variable en el vano principal, presentando canto máximo de 1,50 m en el arranque que tiene forma triangular y canto mínimo de 0,70 m en el centro del vano. Los vanos de compensación, que son ligeramente mayores que la mitad del central, se forman al dividir el vano principal por la mitad y prolongar la sección en clave.

Las pilas, que se proyectan en forma de ménsula, requieren que el tablero sea lo más ligero posible para reducir al mínimo la flexión en estas zonas. Por esta razón, la sección presenta la forma de cajón multicelular en las zonas con mayor canto del tablero. En la parte superior de las pilas, el tablero se ensancha como un balcón, destacando así el efecto de ménsula de las pilas. La base de la pila tiene un ancho de 23,30 m, y se prolonga en ménsulas hacia ambos lados hasta alcanzar un ancho de 60 m; como resultado, los voladizos laterales tienen una longitud de 18,34 m.

Las ménsulas presentan un espesor constante de 1 m y un canto variable, siendo mínimo en el extremo con 0,65 m, y alcanzando su máximo a 7,50 m del eje del puente, donde llega a los 5,50 m. En este punto la ménsula se bifurca en dos elementos: un tirante superior de hormigón que se extiende hasta la pila central, y el diafragma inferior que va reduciendo su canto hasta llegar al pie del mismo pilar central. La configuración resultante de este aligeramiento adopta una forma elíptica, cortada en su eje vertical por el pilar donde se empotran los tirantes.

Los pilares verticales, responsables de sostener los tirantes de hormigón, culminan de manera elegante con farolas de 15 m de altura. Estas estructuras no solo cumplen la función de iluminar ambas plataformas del puente, sino que están resueltas con tubos y chapas metálicas, sirviendo como un remate estilizado para los pilares y contribuyendo a la estética global del puente.