Henry Petroski, ingeniero civil estadounidense y profesor en la Universidad de Duke en Durham (Carolina del Norte) escribió un libro que recomiendo a mis estudiantes y a cualquier profesional de la ingeniería que se llama “La ingeniería es humana. La importancia del fallo en el éxito del diseño“. Este libro está editado en castellano por la editorial CINTER, traducido por María Eugenia Matamala Pérez y prologado por Robert Brufau.

Todos los capítulos son verdaderamente interesantes, pero me gustaría destacar el que se llama “De la regla de cálculo al ordenador: olvidarse de cómo se calculaba antes”. De este tema ya he hablado en mi blog en alguna ocasión: https://victoryepes.blogs.upv.es/2013/09/10/los-ingenieros-los-ordenadores-y-mil-un-indios/ y también cuando hablaba de las cifras significativas y los errores de precisión. Os remito a su lectura.

La conclusión es muy clara, un ingeniero debería saber de antemano el orden de magnitud del cálculo antes de calcularlo realmente. Dejar todo al libre albedrío del ordenador sin criterio para saber si el resultado final es aceptable o no, es un riesgo inaceptable. Eso explica el éxito de libros sobre “Números gordos” o bien cómo la investigación puede llevarnos a descubrir fórmulas de predimensionamiento útiles en la práctica (ver el artículo que escribí sobre cómo predimensionar un muro sin calculadora).

Pero no voy a ser “spoiler” de libro de Petroski. Simplemente os adjunto lo que la American Society of Civil Engineers (ASCE) indicó cuando anunció el Premio Mead (es un premio anual para estudiantes de ingeniería civil que otorga el ASCE un trabajo sobre la ética profesional):

“Los ingenieros civiles han recurrido al ordenador en busca de mayor rapidez y productividad. Sin embargo, ¿se corre el riegos de comprometer la seguridad y el bienestar del usuario? Muchos han predicho que los fallos futuros de ingeniería se atribuirán al uso o el mal uso de los ordenadores. ¿Se está convirtiendo en habitual aceptar un proyecto cuando no se tiene experiencia simplemente porque se dispone de un paquete de software? ¿Cómo pueden garantizar los ingenieros civiles la precisión del programa del ordenador y que el ingeniero civil está cualificado para usarlo de manera apropiada?”

Os dejo estas preguntas para pensar. Es evidente que un ordenador no deja de ser más que una regla de cálculo electrónico o los cuadernos de cálculo de toda la vida. Muchas ventajas, pero mucha precaución en su empleo.

Referencia:

PETROSKY, H. (2007). La ingeniería es humana. La importancia del fallo en el éxito del diseño. Ed. CINTER, 320 pp.

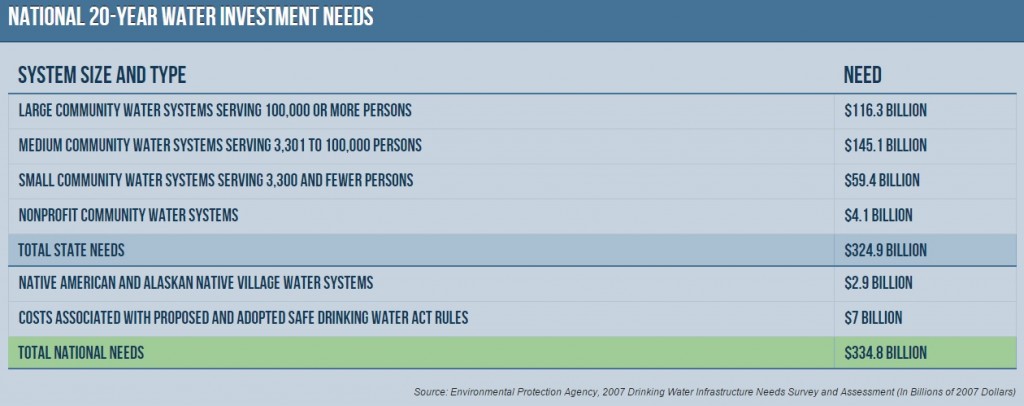

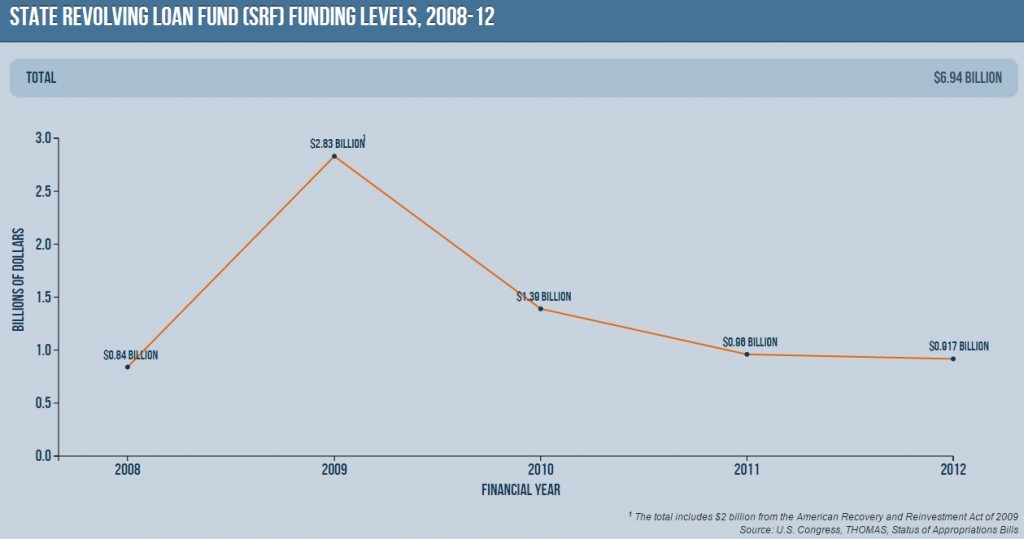

Preservar las infraestructuras en un estado mínimamente adecuado de conservación y mantenimiento es una necesidad de primer orden en cualquier sociedad. Sin embargo, por motivos que a veces son estructurales y otras coyunturales, los responsables de esta tarea no prestan la atención y los recursos necesarios para este cometido. Parece que la inversión en conservación de los activos siempre ha sido insuficiente incluso en países desarrollados.

Preservar las infraestructuras en un estado mínimamente adecuado de conservación y mantenimiento es una necesidad de primer orden en cualquier sociedad. Sin embargo, por motivos que a veces son estructurales y otras coyunturales, los responsables de esta tarea no prestan la atención y los recursos necesarios para este cometido. Parece que la inversión en conservación de los activos siempre ha sido insuficiente incluso en países desarrollados.