Apolodoro de Damasco (c. 60-entre 125 y 130), también conocido como el Damasceno o el Mecánico, fue uno de los arquitectos e ingenieros más influyentes de la Antigua Roma. Nació en la ciudad de Damasco alrededor del año 60 d. C., en el seno de una familia acomodada, probablemente hijo de un arquitecto y constructor. Esta posición privilegiada le permitió recibir una excelente educación, acceder a los mejores círculos intelectuales y desarrollar desde joven una profunda pasión por la arquitectura, la geometría y la ingeniería.

A diferencia de muchos constructores de su época, que eran esclavos o libertos, Apolodoro era un ciudadano libre, lo que le facilitó una carrera profesional destacada dentro del Imperio. Gracias a su talento, precisión técnica y gran creatividad, pronto se convirtió en uno de los arquitectos más respetados de Roma.

Su relación más destacada fue con el emperador Trajano (97-117 d. C.), bajo cuyo mandato diseñó y ejecutó algunas de las obras más monumentales de la Roma imperial. Durante este periodo, el Imperio se enfrentó a las guerras dácicas (101-102 y 105-106 d. C.), campañas militares que terminaron con la victoria romana y la anexión de la Dacia (actual Rumanía) como provincia. La conquista exigió no solo fuerza militar, sino también una poderosa infraestructura para desplazar tropas y asegurar el abastecimiento.

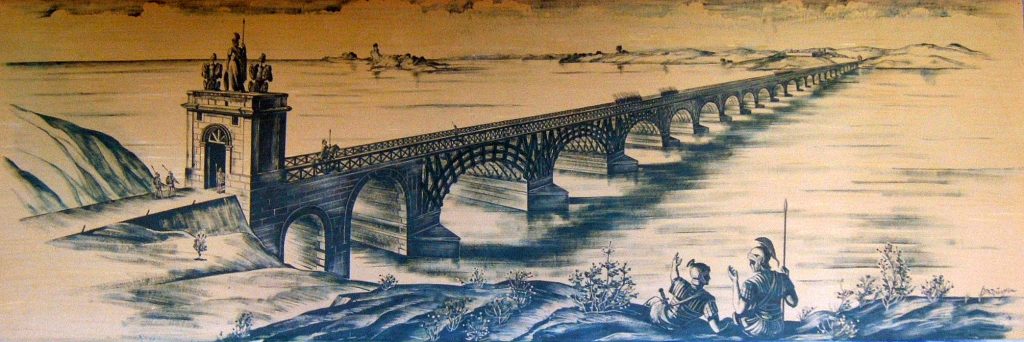

Una de las obras más emblemáticas de este esfuerzo fue el gran puente sobre el Danubio, en la actual Drobeta (Rumanía), proyectado y construido por Apolodoro alrededor del año 103 d. C. Esta estructura monumental, de aproximadamente 1135 m de largo y 15 m de ancho, estaba formada por 20 pilares de piedra que sostenían arcos de madera y estaba flanqueada por torres defensivas en ambos extremos. El puente no solo permitió el rápido desplazamiento de las legiones romanas, sino que también simbolizó el dominio técnico y estratégico de Roma sobre los territorios conquistados.

Su relevancia fue tal que el puente quedó representado en el relieve de la Columna de Trajano, también obra de Apolodoro, y se convirtió en símbolo del poder romano en el Bajo Danubio. Incluso fue inmortalizado en algunas monedas romanas emitidas durante el reinado de Trajano, en las que aparecía como prueba del triunfo imperial y de la capacidad del ingenio romano.

Tras la victoria, Trajano encargó a Apolodoro otro ambicioso proyecto: el Foro de Trajano, construido entre los años 107 y 113 d. C. Este complejo monumental conmemoraba las campañas en Dacia e incluía una gran plaza, la Basílica Ulpia, templos, estatuas y, como pieza central, la imponente Columna de Trajano. Esta columna de mármol, de 30 m de altura y 4 m de diámetro, narra en un relieve helicoidal más de 150 escenas de la campaña, desde la preparación logística hasta el regreso triunfal. La precisión técnica y narrativa de esta obra consolidó a Apolodoro como un maestro de la integración entre arte, arquitectura e historia.

En paralelo, Apolodoro también fue convocado para participar en la reconstrucción del Panteón, uno de los edificios más emblemáticos de Roma. El templo original, construido por Agripa en el año 27 a.C., había sido destruido por un incendio en el año 80 d.C. Un intento de restauración bajo el reinado de Domiciano fue un fracaso, y no fue hasta el año 118 d.C. que el emperador Adriano ordenó su reconstrucción completa.

Apolodoro, designado para liderar el proyecto, no solo recuperó el espíritu del edificio original, sino que lo transformó en una obra maestra de la arquitectura universal. El Panteón de Adriano, concluido en el año 126 d.C., destaca por su revolucionaria cúpula hemisférica de 43,3 m de diámetro, culminada por un óculo de 9 m que permite la entrada de luz natural.

Para resolver los desafíos estructurales de una cúpula tan inmensa, Apolodoro utilizó una técnica avanzada de aligeramiento basada en opus caementicium con piedra volcánica (puzolana), junto con una estructura concéntrica de arcos de descarga, casetones y nervios. Además, ideó un sistema de 22 desagües ocultos en el pavimento para drenar el agua que penetraba por el óculo durante las lluvias, y reforzó la cimentación del edificio con pilares de mármol y bloques de piedra cuidadosamente alineados.

El resultado fue un edificio cuya armonía de formas y eficiencia estructural han fascinado a arquitectos durante siglos. El Panteón se convirtió en un modelo de referencia para innumerables cúpulas posteriores en Europa, desde la Edad Media hasta el Renacimiento.

Apolodoro también participó en la construcción del Templo de Venus y Roma, uno de los más grandes de la ciudad, ubicado en el Foro Romano y construido durante el reinado de Adriano. El templo, que medía 110 metros de largo y 53 de ancho, estaba dedicado a dos de las deidades más veneradas del Imperio y destacaba por su cúpula central y su rica decoración de mármoles y esculturas. Aunque Adriano fue el encargado de diseñarlo inicialmente, Apolodoro supervisó aspectos técnicos de su ejecución, lo que generó tensiones entre ambos.

Según una conocida leyenda relatada por Dion Casio, Apolodoro criticó el diseño de la cúpula propuesto por el propio emperador y señaló errores estructurales. Adriano, molesto por la franqueza del arquitecto, lo habría desterrado y posteriormente ordenado ejecutar en el año 130 o 133 d. C. Aunque esta historia ha sido transmitida por fuentes antiguas, algunos historiadores modernos dudan de su veracidad, considerando que podría ser una exageración o una forma de ensalzar la figura de Adriano presentándolo como celoso de su predecesor.

Apolodoro fue también un escritor e ingeniero militar, más allá de sus grandes obras arquitectónicas. Se le atribuye la autoría de varios tratados técnicos, entre ellos uno conocido como Poliorcética, sobre el diseño y uso de torres de asedio. Aunque la mayoría de sus escritos no han llegado hasta nuestros días, se sabe que sus conocimientos de geometría, mecánica y construcción influyeron notablemente en los tratados técnicos posteriores.

La contribución de Apolodoro de Damasco es incuestionable. Su visión, su dominio técnico y su capacidad para integrar arte e ingeniería transformaron el paisaje urbano de Roma y ampliaron los límites de lo posible en la construcción antigua. Hoy en día, no solo son estudiadas sus obras por arquitectos e historiadores, sino que también son admiradas por millones de personas que visitan los restos de su genialidad: el Panteón, la Columna de Trajano, el Foro y los vestigios del puente sobre el Danubio, símbolos eternos de un imperio y de su arquitecto más brillante.

Os dejo algunos vídeos sobre este personaje.