Una ataguía (cofferdam) es una estructura, generalmente provisional, destinada contener el terreno e impedir, reducir o desviar la entrada de agua en una excavación. Se trata de construir un recinto estanco y seco temporal muy empleado, por ejemplo, en la ejecución de pilas de puentes, muelles, presas, y en cualquier otro lugar donde se quiera trabajar en seco.

Son obras que reciben el empuje de las tierras, el hidrostático y las fuerzas dinámicas debidas a corrientes u oleaje, en su caso, y que deben satisfacer los requisitos de estabilidad, impermeabilidad y estanqueidad. Por tanto, resulta inútil emplear ataguías sobre terrenos muy permeables, pues de nada serviría la impermeabilidad de las paredes si por el fondo se filtran caudales imposibles de agotar. En estos casos, sería necesario un dragado previo hasta alcanzar el sustrato impermeable.

Además, si la ataguía se utiliza en obras fluviales, hay que considerar los problemas hidráulicos como la erosión del lecho de la corriente y el desbordamiento. No en balde, si la ataguía empieza a tener dimensiones importantes debe diseñarse y construirse con todas las garantías exigibles a una presa, aunque sea provisional.

El trazado de la ataguía con frecuencia termina formando un recinto cerrado, caso muy habitual en el caso de la construcción de cimientos de puentes en los ríos. Sin embargo, pueden ser construcciones no cerradas, como es el caso de derivación de un río para construir una presa. En este caso de ataguías abiertas, no tiene sentido que su altura supere un nivel superior al de las orillas, aunque sí quedar por encima de la crecida ordinaria del río. La altura debe quedar por encima de las pleamares en obras marítimas.

La construcción de estos recintos estancos es compleja, pues se debe colocar en medio del cauce de un río o en el mar, en condiciones ambientales a veces muy duras. Es por ello difícil mantener las tolerancias constructivas, desviándose las dimensiones previstas en proyecto. Además, hay que tener presente que, en caso de desmontaje, se deben considerar los esfuerzos sobre la obra construida. Es por ello que muchas veces los recintos se quedan de forma permanente, por ejemplo en el caso de la construcción del cimiento de un puente.

Una ataguía de interés es la construida para el desvío y cierre del cauce de un río para la construcción de una presa. Realmente son presas cuya vida útil es muy reducida (de 1 a 4 años, según los casos), con fugas de agua o filtraciones admitidas mayores que las presas definitivas y con materiales empleados que, dada la cortedad de su vida útil, pueden ser de menor calidad. Es frecuente también colocar una contraataguía aguas abajo de la presa para contener la lámina de agua que pudiera llegarse a formar agua abajo, a la salida del túnel de desvío; aunque podría no ser necesaria cuando la pendiente del cauce es suficiente para que el agua siga con una cota máxima de lámina inferior al nivel del cauce en el lugar de trabajo.

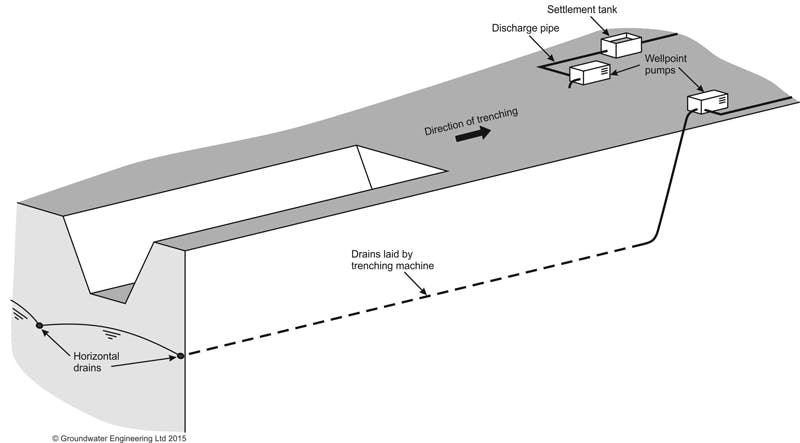

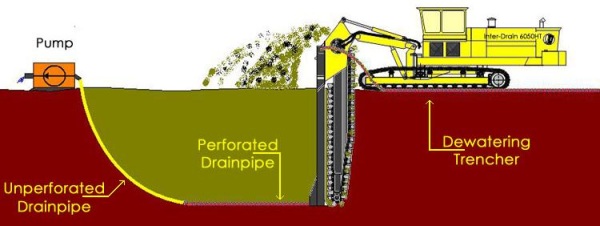

Sea cual sea el tipo de ataguía a utilizar, resulta muy importante realizar un cálculo del gradiente hidráulico que se forma por la líneas de filtración del agua por el material permeable. Si el gradiente hidráulico, es decir, el caudal de agua dividido por la longitud de la línea de filtración excede a la unidad, se puede producir inestabilidad y el efecto de “arenas movedizas” del sifonamiento. Estas filtraciones se deben recoger en un sumidero para ser bombeadas al exterior del recinto excavado. El bombeo previsto para agotar el agua del recinto debe ser muy superiores a los previstos, pues son frecuentes las averías de las bombas, así como entradas de agua imprevistas.

La correcta elección del tipo adecuado de ataguía depende de aspectos tales como de la profundidad del agua, profundidad y tamaño de la excavación, tipo de terreno, velocidad de la corriente de agua, existencia de mareas o de elementos flotantes, condiciones locales y los medios que puedan utilizarse en función de la importancia de la obra a proteger. Galabrú (2004) clasifica las ataguías en los siguientes tipos: ataguías de tierra, ataguías mixtas de tierra y tablestacas, ataguías de escollera y gaviones, ataguías de tablestacas metálicas (cortinas simples, recintos y células autoestables), ataguías de hormigón (gravedad o bóveda, paredes moldeadas en el suelo e inyecciones, pantallas de pilotes y cajones hincados con aire comprimido o sin él), ataguías por congelación de suelos y casos especiales (sobres suelo rocoso o en cursos de aguas con corriente intensa).

Es más, los procedimientos de construcción de cimentaciones mediante cajones indios o mediante cajones de aire comprimido podrían considerarse, en cierto modo, como ataguías, puesto que serían sistemas que permiten trabajar en seco; aunque en estos casos el medio auxiliar no es provisional, sino que queda formando parte de la cimentación, tal y como pasa en el caso de los puentes cimentados bajo el agua.

Los romanos ya empleaban las ataguías para la construcción de la cimentación de los puentes, tal y como podemos ver en este pequeño vídeo de Structuralia:

Aquí tenéis una animación de cómo se construyó el Puente de Carlos, en Praga, puente que se terminó en 1402. Fijarse bien en cómo se ejecutaba la ataguía con una doble pared de tablestacas de madera rellenas de tierra.

Os dejo algún vídeo explicativo sobre ataguías y recintos cerrados (cofferdams).

Recientemente se han utilizado ataguías que se llenan, se despliegan y se estabilizan de forma rápida, tal y como se puede observar en los siguientes vídeos:

REFERENCIAS:

- GALABRÚ, P. (2004). Cimentaciones y túneles. Tratado de procedimientos generales de construcción. Editorial Reverte, Barcelona.

- POWERS, J.P. (1992). Construction dewatering: New methods and applications. Ed. Wiley et al., New York.

- PREENE, M.; ROBERTS, T.O.L.; POWRIE, W. (2016). Groundwater Control – Design and Practice, 2nd Edition. Construction Industry Research and Information Association, CIRIA Report C750, London.

- TOMLINSON, M.J. (1982). Diseño y construcción de cimientos. URMO, S.A. de Ediciones, Bilbao, 825 pp.

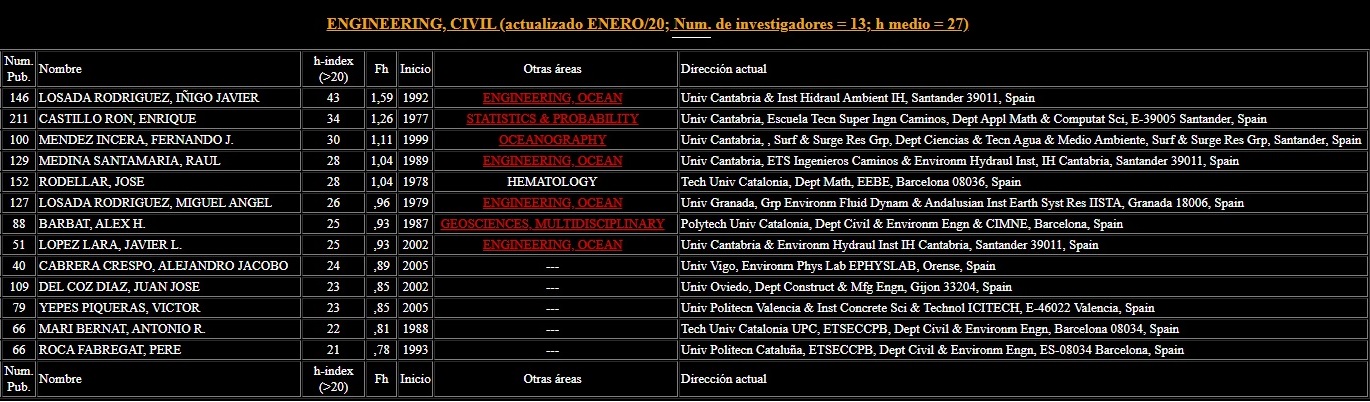

- YEPES, V. (2020). Procedimientos de construcción de cimentaciones y estructuras de contención. Colección Manual de Referencia, 2ª edición. Editorial Universitat Politècnica de València, 480 pp. Ref. 328. ISBN: 978-84-9048-903-1.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.