“¡Qué amargura! ¡Qué desencanto! Creíamos ser un imperio glorioso y resulta que no somos nada.” (Ramón y Cajal, 1898)

La decadencia española ocurrida con el desastre colonial de 1898 produjo varias corrientes intelectuales, la Generación del 98 y el regenacionismo. Fue un ingeniero de caminos, Práxedes Mateo Sagasta, el que tuvo la penosa labor de presidir el gobierno que tuvo que firmar la paz con los Estados Unidos. Este periodo trajo una profunda crisis intelectual sobre lo que era y significaba España.

Salvando las distancias de tiempo y forma, “la música pienso que nos suena familiar”, tal y como comenta Jaume Vallés en la tribuna de El País en enero del 2014. Ambos movimientos expresaban un juicio pesimista sobre España, pero los regeneracionistas lo hicieron de forma menos subjetiva y más documentada, mientras la Generación del 98 se expresó en forma más literaria, subjetiva y artística.

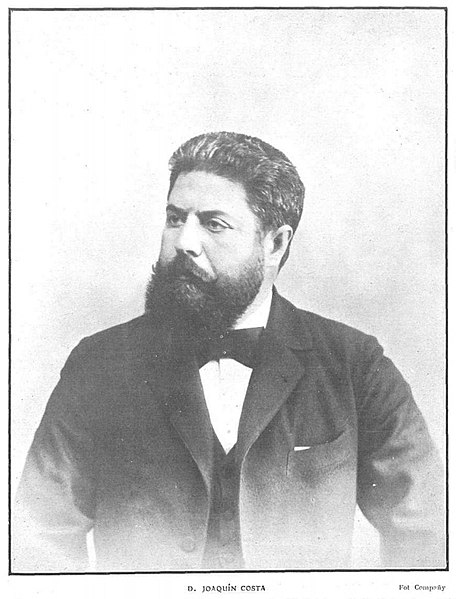

La palabra “regeneración” se usa, tomada del vocabulario médico, como antónimo de “corrupción” y expresaba la preocupación por la decadencia del país. Su principal representante fue el político aragonés Joaquín Costa. Los intelectuales regeneracionistas divulgaban sus estudios en revistas de amplia difusión, como la Revista Contemporánea o La España Moderna. Con todo, fueron muchas las corrientes regeneracionistas, de distinta ideología, que surgieron en este momento histórico. Lo común a todas ellas era su preocupación por la decadencia de España y el deseo de regenerarla.

El regeneracionismo coincidía en exigir reformas en la Administración Pública y en erradicar el caciquismo; se trataba de sacar al país de su atraso cultural y económico, reclamando la intervención del Estado en el fomento y extensión de la enseñanza y en el aumento de la producción y riqueza de la nación. El lema “Despensa y Escuela“, de Costa, reflejaba con acierto los retos a abordar. Surgieron diversos proyectos educativos y científicos como los conducidos por la Institución Libre de Enseñanza y por la Junta para Ampliación de Estudios, todos ellos con la aspiración a la revitalización intelectual y moral de los españoles.

“… las carreteras iban no por donde las trazaban los ingenieros, sino por donde caían sus fincas, sus pueblos o sus caseríos …” (Joaquín Costa, 1901)

Muchas de las propuestas políticas regeneracionistas exigían la construcción de nuevas instituciones y servicios públicos y el desarrollo de los mecanismos administrativos existentes. Por tanto, esta crisis cambió significativamente la organización de las obras públicas, con una mayor inversión estatal, especialmente en obras de regadío. Una campaña de la Revista de Obras Públicas (revista técnica del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos) y el periódico El Imparcial, había asumido desde un principio las ideas de Joaquín Costa. Los argumentos a favor de la intervención estatal se basaban en el fracaso demostrado por medio siglo de política de incentivos al capital privado, la utilidad publica de los embalses, el incremento de la riqueza y de las contribuciones fiscales derivado de las obras de riego, de la contradicción en la que se había incurrido en España al impulsarse la construcción pública de carreteras y no hacer lo mismo con las obras hidráulicas, etc.

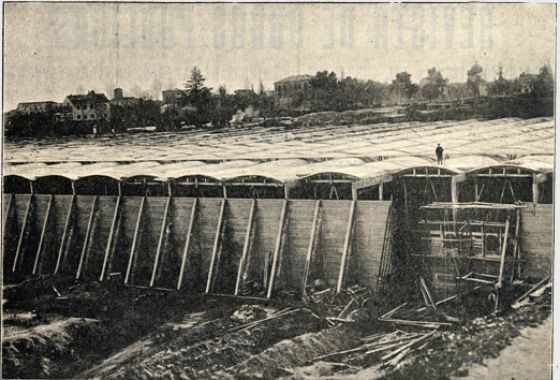

El principio del siglo XX supuso un cambio en los papeles del fomento de las obras, siendo el Estado el que empezó a asumir su liderazgo en la promoción de nuevas construcciones. La asignatura pendiente en aquel momento fueron las obras hidráulicas, pues ya se habían completado las redes de transporte interior viarias y ferroviarias y se habían desarrollado los transportes marítimos. Una señal clara de la incorporación del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a este movimiento regeneracionista fue la elaboración, por iniciativa propia e inspirada por el ingeniero Saturnino Bellido, del “Avance de un Plan General de pantanos y canales de riego” en 1899.

Rafael Gasset Chinchilla (1866-1927), tío del filósofo José Ortega y Gasset, que había sido director del periódico El Imparcial, ocupó la cartera de Obras Públicas en 1900. Su primera gestión al frente del mismo es un Real Decreto por el que se reorganiza el Servicio Hidrológico en España y se creaban siete Divisiones Hidrológicas. Además, se propuso llevar a cabo su Plan de Pantanos y Canales, el Plan Gasset de 1902, plan largamente reclamado por los planteamientos regeneracionistas de la época. Se trataba de la respuesta del liberalismo político a la grave crisis agraria en la que se encontraba el país. Curiosamente, ese mismo año nacía en Estados Unidos el primer plan público de grandes regadíos. Pero el plan, vigente durante casi medio siglo, obtuvo resultados poco satisfactorios, lo que se entiende como una evidencia del fracaso de la iniciativa, que fue incapaz de aumentar significativamente las inversiones en obras públicas -salvo en la dictadura de Primo de Rivera- ante las prioridades de la política colonial y las sucesivas crisis económicas.

También tuvo el desastre del 98 una fuerte influencia en la formación de los ingenieros, que empezaron a incluir en sus planes de estudios contenidos propios de las humanidades. Resulta de interés citar la apertura del curso 1898-1899 del Ateneo de Madrid por parte de José Echegaray, que pronunció un discurso fundamental, La fuerza de las naciones, para la orientación práctica del regeneracionismo. Además, hubo una reorganización en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, puesto que una de las consecuencias del Plan Gasset fue la ruptura de la organización del escalafón. Se creó un Consejo de Obras Públicas, constituido por técnicos afines a la nueva política, que sustituyó a la Junta Consultiva, que suponía una fuerte resistencia a las nuevas políticas.

Esta reorientación de las obras públicas influyó en los ingenieros de caminos, que fueron dedicándose más a la profesión independiente del Estado. Proliferaron las empresas hidroeléctricas en la pequeñas presas construidas en el primer tercio del siglo XX, que precisaban ingenieros responsables de su gestión. También aparecieron empresas constructoras para atender los concursos públicos, muchas de ellas fundadas por ingenieros de caminos. Es el caso de MZOV, Agromán, Entrecanales y Tavora, o Corsán. También fueron habituales las relaciones entre los ingenieros funcionarios y las empresas privadas, integrándose a menudo como asesores o accionistas.

Son muchos los ingenieros de caminos regeneracionistas de la época. Cabe destacar a Pablo de Alzola y Minondo (1841-1912). Ocupó la Dirección de Obras Públicas (1900-1901), puesto ofrecido por Rafael Gasset, pero rápidamente se puso en marcha para agilizar los procesos burocráticos en los sistemas de contratación para evitar que las Cortes pudieran interferir en el funcionamiento de la administración. En 1899 publicó Las obras públicas en España, estudio histórico, que no solo era un relato histórico de las obras públicas, sino que constituía una exhaustiva relación de los errores de la administración pública en materia de fomento. También hay que destacar a otros, como el ingeniero de minas Lucas Mallada y Puello (1841-1921), autor de Los males de la Patria, que llegó a ser Inspector General del Cuerpo, y aunque no ejerció en el campo de la política, su dimensión de analista político fue de primera magnitud, proclamando la necesidad de una regeneración completa de la vida política y social española.

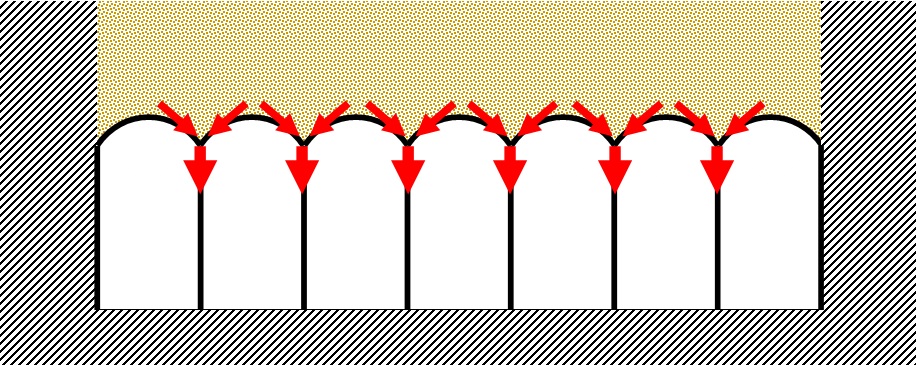

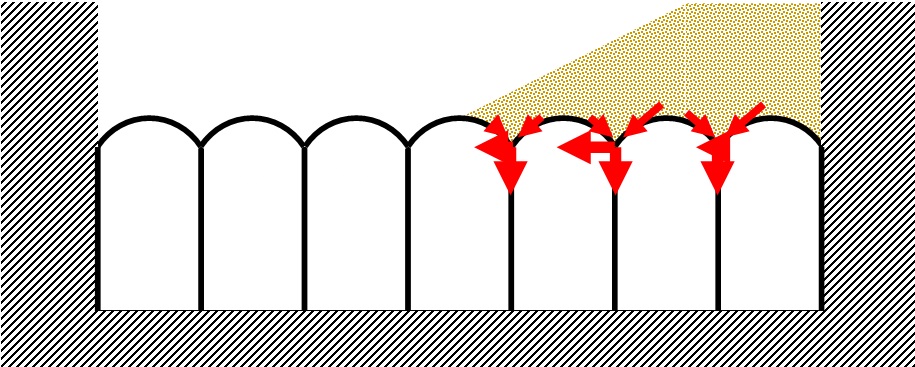

Como indica Saenz Ridruejo (1999) con motivo del bicentenario del cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, lo que define a los ingenieros del 98 son su preocupación por la enseñanza y su reforma, la regulación de los ríos y su aprovechamiento hidroeléctrico, la apertura a la sociedad del ingeniero mediante el trabajo profesional libre, y la utilización de un nuevo material, el hormigón armado.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.