La durabilidad de las construcciones constituye uno de los aspectos clave que preocupan y van a preocupar a los técnicos en las próximas décadas. Tras un crecimiento masivo en la construcción, se plantean problemas tan serios como el mantenimiento y la sostenibilidad de las infraestructuras, de forma que se consigan los indicadores mínimos de servicio que permitan un uso seguro y adecuado de las mismas. Estamos inmersos, de hecho, en una verdadera “crisis de las infraestructuras”, fuertemente relacionada con la crisis financiera, económica, social y ética que nos envuelve en este momento. Todo ello, como podemos ver, tiene que ver con la durabilidad, tal y como vimos en una tesis de máster que dirigí recientemente (Esteve, 2015). Para poder hablar sobre los factores que afectan a la durabilidad, es necesario primero definir el concepto de durabilidad según la normativa y según diversos autores, así como el concepto de vida útil, final de vida útil y rendimiento. También se definen otros conceptos aparecidos en el estudio, como vulnerabilidad y mantenibilidad.

Durabilidad

La Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) define la durabilidad de una estructura de hormigón como “su capacidad para soportar, durante la vida útil para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las que está expuesta, y que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural. Una estructura durable debe conseguirse con una estrategia capaz de considerar todos los posibles factores de degradación y actuar consecuentemente sobre cada una de las fases de proyecto, ejecución y uso de la estructura”.

La Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) define la durabilidad de una estructura de hormigón como “su capacidad para soportar, durante la vida útil para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las que está expuesta, y que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural. Una estructura durable debe conseguirse con una estrategia capaz de considerar todos los posibles factores de degradación y actuar consecuentemente sobre cada una de las fases de proyecto, ejecución y uso de la estructura”.

En la norma ISO 15686-1 se define la durabilidad como “la capacidad de los edificios o alguna de sus partes para desenvolver el papel para el cual fueron diseñados durante un período específico bajo la influencia de determinados agentes”.

El concepto de durabilidad también puede ser entendido como la “habilidad que un edificio o componente de un edificio tiene para alcanzar el rendimiento óptimo de sus funciones en un determinado ambiente o sitio, bajo un determinado tiempo sin realizar trabajos de mantenimiento correctivo ni reparaciones” (CSA, 2001).

Algunos autores han intentado ofrecer una definición de durabilidad más completa, teniendo en cuenta los efectos actuales del cambio climático. Es el caso de Mendoza y Castro (2009), que definen la durabilidad como “la capacidad de un material de construcción, elemento o estructura de hormigón de resistir las acciones físicas, químicas, biológicas y ambientales vinculadas al efecto del cambio climático global con su entorno durante un tiempo determinado previsto desde el proyecto, manteniendo su serviceabilidad y conservando su forma original, propiedades mecánicas y condiciones de servicio”. Se entiende por “serviceabilidad” (sic) como la capacidad de un producto, componente, ensamble o construcción para desempeñar las funciones para las cuales son diseñadas y construidas (ACI, 2000).

Vida útil

La Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) define la vida útil de una estructura como el “período de tiempo, a partir de la fecha en la que finaliza su ejecución, durante el que debe mantenerse el cumplimiento de las exigencias. Durante ese período requerirá una conservación normal, que no implique operaciones de rehabilitación. La vida útil nominal depende del tipo de estructura y debe ser fijada por la Propiedad previamente al inicio del proyecto”. En esta instrucción, se emplea el término “vida útil” de forma equivalente a como lo hace el Código Técnico de la Edificación cuando hace referencia al “período de servicio”.

En la norma ISO 15686-1 se define la vida útil de un edificio como “el período de tiempo después de la instalación o construcción durante el cual un edificio o sus partes cumplen o exceden los requisitos mínimos de rendimiento para lo cual fueron diseñados y construidos”.

Muchas veces el concepto de vida útil es confundido con el de durabilidad. Según Silva (2001), puede considerarse que la vida útil es la cuantificación de la durabilidad, y por tanto es cada vez más importante que se proyecte y construya teniendo en cuenta criterios de durabilidad para, de ese modo, prolongar la vida útil de las edificaciones.

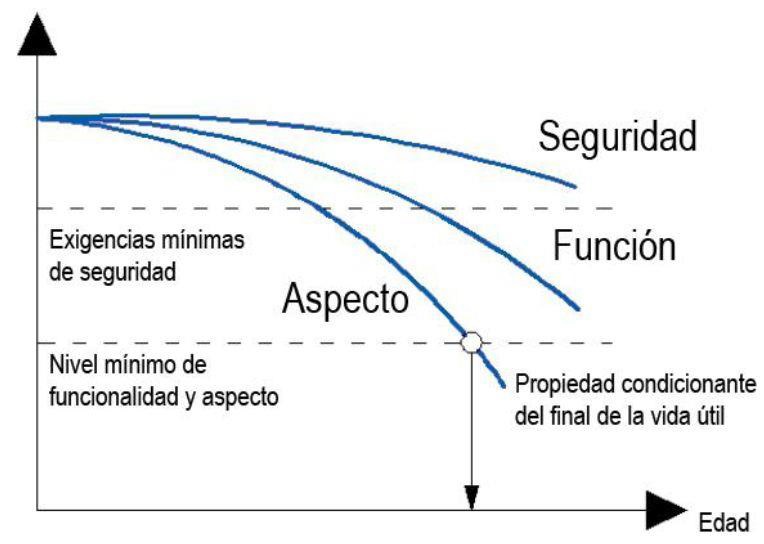

Algunos autores han propuesto una definición de vida útil o vida de servicio teniendo en cuenta los efectos actuales del cambio climático. Es el caso de Mendoza y Castro (2009), que definen la vida de servicio como el “periodo de tiempo durante el cual el desempeño de un material, elemento o estructura de hormigón conserva los requerimientos de proyecto en términos de seguridad (resistencia mecánica y estabilidad, seguridad en caso de incendio, seguridad en uso), funcionalidad (higiene, salud y medio ambiente, protección contra el ruido y ahorro energético y confort térmico) y estéticos (deformaciones, agrietamientos, desconchamientos), con un mínimo de mantenimiento que permita controlar los efectos del cambio climático global en su entorno”.

Fin de la vida útil

Es difícil determinar cuándo se produce el final de la vida útil de una edificación. Según autores como Talon et al. (2004) “el final de la vida útil llega cuando los materiales o componentes de construcción, una vez instalados y construidos, usados y aplicados a una parte del inmueble, ya no responden a los requerimientos de rendimiento; y cuando por sus fallos físicos ya no es conveniente económicamente seguir con un mantenimiento correctivo para dichos componentes”.

Por su parte, otros autores como Gaspar (2002) definen el final de la vida útil de una construcción como un “punto en el tiempo en el cual ésta deja de poder asegurar las actividades que en ella se desarrollan, por obsolescencia funcional, falta de rentabilidad económica o degradación física de sus componentes más determinantes”.

En definitiva, el final de la vida útil se dará cuando los requisitos esenciales dejen de cumplirse. Los requisitos esenciales establecidos en el Código Técnico de la edificación son:

- Seguridad estructural.

- Seguridad en caso de incendio.

- Seguridad de utilización y accesibilidad.

- Higiene, salud y protección del medio ambiente.

- Protección frente al ruido.

- Ahorro de energía.

En la siguiente gráfica, elaborada por Ferreira (2009), se muestra como el fin de la vida útil está condicionado por criterios de seguridad, funcionalidad y aspecto. La seguridad es el criterio más importante, por lo que tiene un nivel de exigencia superior a los otros dos criterios. A pesar de eso, algunas veces el fin de la vida útil puede verse condicionado sólo por criterios estéticos o funcionales, como muestra la siguiente figura:

Rendimiento

El rendimiento, según la definición de Trinius (2005), “es la capacidad del material para cumplir con sus funciones dentro del sistema edificado, y se puede medir tanto cuantitativamente como cualitativamente, dependiendo de los requerimientos de diseño y de las condiciones de la fase de uso, operación y mantenimiento del inmueble”.

Por su parte, el British Standards Institute define el rendimiento de una edificación como el comportamiento de un producto durante su utilización.

Tal como establece Mairteinsson (2005), tanto la vida útil como el rendimiento dependerán directamente de los factores de uso del material, no solamente de manera aislada, sino de manera integrada al edificio como parte de un sistema completo.

Vulnerabilidad

La vulnerabilidad, según es entendida por Monjo (2007), “es el conjunto de debilidades (procesos patológicos posibles) que presenta un elemento constructivo al quedar expuesto a las acciones exteriores previsibles durante su vida útil”. La vulnerabilidad depende de la calidad del elemento constructivo, es decir. De sus características físicas y químicas, así como de la solución constructiva empleada. Puede considerarse la inversa de la durabilidad.

Según este autor, la durabilidad de un producto de construcción debe establecerse en función del análisis de su vulnerabilidad, y dicha vulnerabilidad depende de una serie de condiciones objetivas que afectan al elemento constructivo:

- La función constructiva del elemento en el edificio.

- Las acciones externas que actúan sobre el elemento constructivo.

- La calidad del producto

Mantenibilidad

La norma ISO/IEC 2382-14 define la mantenibilidad como “la habilidad de una unidad funcional, bajo unas condiciones de uso dadas, para ser mantenidas, o restauradas a un estado en el cual puedan realizar sus funciones requeridas, cuando el mantenimiento es ejecutado bajo condiciones establecidas y utilizando procedimientos y recursos prescritos”.

Por su parte, Chew y Silva (2003) expresan el término mantenibilidad como la habilidad de lograr el rendimiento óptimo a través de la vida útil del edificio con un mínimo coste de ciclo de vida.

Referencias:

ACI American Concrete Institute. (2000). Reported by ACI Committee 365 (365.1R-00), Service-Life Prediction, State-of-the-Art Report.

Chew, M. Y. L.; De Silva, N. (2003). Maintainability problems of wet areas in high-rise residential buildings. Building Research and Information, 31(1), 60-69.

CSA Canadian Standards Association. (2001). Guideline on Durability in buildings. Canadá, S478-95, 9-17.

Esteve, V.F. (2015). Estado del arte de los factores que afectan a la durabilidad de las edificaciones. Trabajo Fin de Máster. Máster en planificación y gestión de la ingeniería civil. Universitat Politècnica de València.

Ferreira, A. F. (2009). Previsão da vida útil de revestimentos de pedra natural de paredes. Instituto Superior Técnico. Lisboa: Universidad Técnica de Lisboa.

Gaspar, P. L. (2002). Metologia para o cálculo da durabilidade de rebocos exteriores correntes. Instituto Superior Técnico. Lisboa: Universidad Técnica de Lisboa.

ISO 15686:2011. (2011). ISO (Ed.), Buildings and constructed assets, service life planning.

Marteinsson, B. (2005). Service life estimation in the design of buildings; a development of the factor method. Tesis Doctoral, KTH Research School, Centre for Built Environment, University of Gävle, Suecia.

Mendoza, J. M., Castro, P. (2009). Credibility of concepts and models about service life of concrete structures in the face of the effects of the global climatic change. A critical review. Materiales de construcción, 59(276), 117-124.

Monjo, J. (2007). Durability vs Vulneravility. Informes de la construcción, 59(507), 43-58.

Silva, T. (2001). Como estimar a vida util de estruturas projetadas com critérios que visam a durabilidade. II Workshop sobre Durabilidad de las Construcciones, Sao José dos Campos, Brasil, 133-143.

Talon, A., Boissier, D., Chevalier, J. L., & Hans, J. (2004). A methodological and graphical decision tool for evaluating building component failure. CIB World Building Congress, Toronto, Canadá.

Trinius, W. (2005). Performance based building and sustainable construction. CEN Construction Sector Network Conference, Prague.